こんにちは、ヤング開発です。

2月も終わりを迎え、いよいよ春の新生活が目前に迫ってきました。

お子様の進級や進学を控え、学用品や衣類が増えるこの時期、「どうしても家が散らかってしまう…」とお悩みではありませんか?

「片付けなさい!」と毎日怒るのも疲れてしまいますよね。

実は、家が片付かない原因の多くは、性格ではなく「家の間取り(動線)」にあります。

今回は、子どもが自然と片付け上手になり、リビングが散らからないための「収納と動線のアイデア」をご紹介します。

●リビングに荷物を持ち込ませない!「ファミリークローゼット」

学校から帰ってきた子どもが、ランドセルや脱いだ上着をソファにポイッ…。

これがリビングが散らかる最大の原因です。

これを解決するのが、玄関から洗面所やリビングへ向かう動線上に設ける「1階ファミリークローゼット」です。

【帰宅後の動線】

1.玄関を入る

2.手洗い・うがい

3.ファミリークローゼットで着替え・カバンを置く

4.部屋着でリビングへ

この動線があれば、花粉やウイルスがついた上着や、重たいカバンがリビングに持ち込まれることがありません。

「ただいま」の流れで自然に片付く仕組みがあれば、リビングは常にスッキリとしたくつろぎの空間を保てます。

●子どもの自立を促す「シューズインクローク」

玄関が靴や遊び道具で溢れかえっていると、家に入った瞬間にどっと疲れが出てしまいますよね。

そこで活躍するのが、土間続きの大型収納「シューズインクローク(玄関収納)」です。

ポイントは、ベビーカーや三輪車、サッカーボールやアウトドアグッズなど、外で使うものを「家の中に上げる前に」しまえる場所を作ること。

汚れたままでも気にせず置ける場所があれば、お子様も「使ったらここに戻す」という習慣が身につきやすくなります。

「自分のモノは自分でしまう」という自立心を育むには、口うるさく注意するよりも、子ども自身が使いやすい収納場所を用意してあげることが近道です。

●「リビング学習」でも散らからない!教科書・プリントの定位置

小学生のうちは、親の目の届くリビングで宿題をするご家庭も多いはず。

しかし、ダイニングテーブルが教科書やプリントで山積みになってしまうのは避けたいですよね。

そこでおすすめなのが、リビングの一角に設ける「スタディカウンター」や「リビング収納」です。

【学習と片付けの動線】

1.テーブルで宿題

2.終わったら【振り返ってすぐ後ろの棚】や【すぐ横にある棚】にしまう

ポイントは「使う場所のすぐ近く(数歩以内)」に学習道具を置く定位置を作ること。

わざわざ子ども部屋まで置きに行かなくても、その場ですぐに片付けられる環境があれば、食事の前に慌ててテーブルを片付けるストレスもなくなります。

ヤング開発の住まいは、子育て世帯のリアルな声を反映した「適材適所の収納」や「お子様が自然と片付けられる工夫」が充実しています。

「子どもが自分でできる仕組み」を実際に見てみたい方は、ぜひ一度モデルハウスで、そのアイデアを体感してみてください。

春からの新生活、スッキリ整った住まいで気持ちよくスタートさせましょう!

こんにちは、ヤング開発です。

新しい家ができたら、どんな家具を置こうかワクワクしますよね。

しかし、家づくりで意外と多い失敗の一つが、「家が完成してから、置きたかった家具が置けないことに気づいた…」というケースです。

「窓の位置が邪魔で、背の高い食器棚が置けない」

「ソファを置くと、ドアが半分しか開かない」

そんな事態を防ぐためには、間取りを決める段階での「家具・家電の配置計画」がとても大切です。

今回は、設計段階で担当者に伝えておくべきポイントをご紹介します。

●「後で考えればいいや」は失敗のもと

間取りを考える際、どうしても「部屋の広さ」や「収納の量」に目がいきがちです。

しかし、部屋という“箱”だけを作っても、そこに置く“中身(家具)”のサイズが合っていなければ、快適な生活は送れません。

特に、今のお住まいから持ち込む予定の家具がある場合は要注意。

「一般的なサイズだから入るだろう」と思い込んでいたら、微妙に柱が出っ張っていてすっきり収まらなかった…ということも珍しくありません。

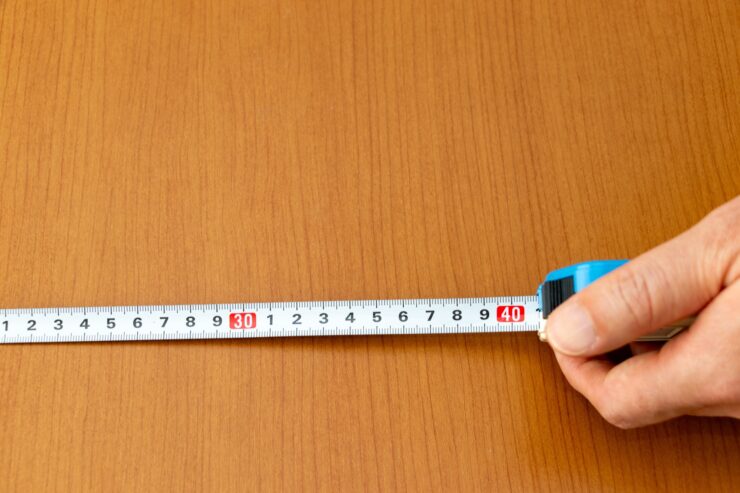

●持ち込む予定の家具をリストアップしてサイズを測ろう

間取りの打ち合わせをする前に、以下のアイテムのサイズ(幅・奥行き・高さ)を測り、担当者に伝えておきましょう。

・持ち込む予定の大型家具

ベッド、タンス、ダイニングテーブル、食器棚など。

・新しく購入予定の家具・家電

「絶対このソファを買いたい!」という希望がある場合は、その商品のサイズを控えておきましょう。

また、冷蔵庫やドラム式洗濯機などの大型家電は、搬入経路の確保も必要になるため、事前の確認が必須です。

・ピアノなどの大型楽器

ピアノは場所を取るだけでなく、かなりの重量があるため、置く場所の「床の補強」が必要になる場合があります。必ず設計段階でお伝えください。

●コンセントの位置も家具次第!

家具の配置が決まっていないと、コンセントや照明スイッチの位置も適切に決められません。

例えば、テレビを置く位置が決まっていなければ、アンテナ端子をどこにするか迷ってしまいますし、ベッドを置く位置によって、スマホ充電用のコンセントを付ける場所も変わります。

「住んでみたらコンセントが家具の裏に隠れて使えない!」 「部屋中が延長コードだらけで見栄えが悪い…」 といった不満が出てくることも。

そんな失敗を防ぐためにも、家具のレイアウトは早い段階でイメージしておく必要があります。

●プロと一緒に「シンデレラフィット」を目指そう

「この隙間にぴったりの棚を置きたい」 「キッチンの横にピアノを置きたい」 そういったご希望を最初の段階で伝えていただければ、私たちプロはそれを叶えるための最適な間取りをご提案できます。

窓の位置を少しずらしたり、壁を数センチ動かしたりするだけで、驚くほどスッキリと家具が収まることもありますよ。

家づくりは、間取り図という「平面」だけでなく、家具を置いた後の「立体的な暮らし」をイメージすることが大切です。

「まだ買うか決めていないけれど…」という段階でも構いません。

遠慮なく、あなたの理想の暮らしや使いたい家具について、担当者にご相談ください!

こんにちは、ヤング開発です。

今回は、大型ショッピングモールが徒歩圏内という利便性と、充実の周辺環境が魅力の分譲地「ローズビレッジJRはりま勝原WEST」をご紹介します。

「ローズビレッジJRはりま勝原WEST」の最大の魅力は、なんといっても「イオンモール姫路大津」まで徒歩8~9分という買い物環境の良さ。

ファッションや家電、雑貨など100以上の専門店が集まるモールが身近にあるため、休日のお出かけやお食事が気軽に楽しめます。

毎日の暮らしにワクワクが生まれますね♪

分譲地周辺には、その他にも日々の暮らしを支える買い物施設がたくさんあります。

特に注目なのは、歩いて2~3分という近さにあるスーパー「主婦の店宮田店」。

自宅の冷蔵庫代わりに使える便利な距離なので、毎日の食料品の買い出しや、買い忘れがあった時にもとても助かります♪

また、ディスカウントストアの「ダイレックス」やホームセンターの「カインズ」も徒歩圏内。

日用品や雑貨など、必要なものがすぐに買いに行ける便利で安心の立地環境となっています。

徒歩3~4分の距離に「勝原南公園」があるのも子育て世帯にとってはうれしいポイント。

放課後や休日の遊び場として、お子様が走り回って遊べる広々とした公園です。

「私立勝原保育園」へは徒歩4~5分。

忙しい朝や夕方でも移動時間が短くて済むので、共働きのご家庭にとって非常に助かる距離感です。

「市立大津茂小学校」も徒歩8~9分と、低学年のお子様でも無理なく通える距離なので、6年間の通学も安心です。

いざという時に頼れる医療機関が近くにあるのも、大きな安心材料です。

徒歩5~6分の場所には「よしかた内科」があります。お子様の急な発熱や体調不良の際も、慌てずすぐに受診できる環境は、子育て世帯にとって何より心強いですね。

街区内の道路はすべて約6mの幅員を確保しています。

車のすれ違いもスムーズで、見通しも良いため、運転が苦手な方でも安心です。 また、全区画が間口の広い整形地となっており、駐車スペースも2台分確保しています。

これなら、来客時はもちろん、将来お車が増えた際にも困りませんね♪

ぜひ一度、現地を訪れてその住みやすさを体感してみてください。

ヤング開発では現在、GX志向型住宅と火災保険料が割安になる省令準耐火構造が全戸で無料標準!

新春謝恩フェア開催中につき、ZEHを超える断熱性能の「HEAT20・G2グレード」仕様も全戸で無料標準です。

注文家創りは定価50万円までのオプション付き、完成モデルはカーテンや照明器具、エグゼクティブ意匠付きとなっています。

WEBから見学予約の上、ご来場いただいた方には、3000円分のQUOカードをプレゼント!

※アンケートにお答えいただいた1組1家族様1回限り。なくなり次第終了。

詳しくは「ローズビレッジJRはりま勝原WEST」公式WEBサイトをご確認ください!

https://www.yangu-kaihatsu.co.jp/02housing/5himeji/rv_jrharimakatsuhara-west/

▼見学予約フォームはこちら▼

https://www.yangu-kaihatsu.co.jp/02housing/5himeji/rv_jrharimakatsuhara-west/reserve/

▼資料請求はこちら▼

https://www.yangu-kaihatsu.co.jp/02housing/5himeji/rv_jrharimakatsuhara-west/contact/

少しでもご興味がございましたら、ぜひお気軽に現地をご見学くださいね!

※本記事は2026年2月現在の情報に基づいて作成されたものです。

各分譲地の最新情報につきましては、公式HPをご確認ください。

こんにちは、ヤング開発です。

マイホームを検討する際、建物の間取りや設備ばかりに目が行きがちですが、実は「外構(庭やアプローチ)」のデザインも、暮らしの質を大きく左右する重要な要素であることをご存じでしょうか。

特に、子育て世代の方に人気の「分譲地」において、近年注目を集めているのが「オープン外構」というスタイル。

今回は、あえて高い塀を作らないこの開放的なデザインが、分譲地ライフにどのような豊かさやメリットをもたらすのか、詳しくご紹介します。

●「オープン外構」ってなに?

隣地や道路との境界に、視線を遮る高いブロック塀やフェンスを設けず、低い植栽やポール、芝生などで柔らかく仕切るデザインのことです。

欧米の住宅地でよく見られるスタイルですが、日本でも「街並みが美しくなる」「開放感がある」として人気が高まっています。

「プライバシーが丸見えでは?」と心配される方もいらっしゃいますが、実は分譲地という環境においては、この「見通しの良さ」こそが大きなメリットを生むのです。

●自然と挨拶が生まれる「ほどよい距離感」

高い塀は、プライバシーを守る一方で、ご近所との心理的な距離も遠ざけてしまいがちです。

オープン外構なら、庭の手入れや洗車をしている時に「こんにちは、いいお天気ですね」「お花が綺麗に咲きましたね」と、自然に会話が生まれやすくなります。

この「顔の見える関係」こそが、分譲地ならではの財産。

ご近所とのゆるやかな繋がりがあれば、子どもたちが道路で遊んでいても大人が自然と見守り合えますし、災害時など「もしも」の時に助け合える安心感は、子育て中のパパ・ママにとって何よりの支えになります。

●「人の目」があるから安心!意外な防犯効果

「塀がないと泥棒に入られやすいのでは?」と不安に思う方もいるかもしれません。

しかし防犯のプロの視点では、むしろ逆のことが言えます。

高い塀は、一度敷地内に入ってしまえば「死角」となり、外から見えなくなるため、かえって侵入者が身を隠しやすくなってしまうのです。

オープン外構は、道路や隣家からの見通しが良いため、常に「街の目(ご近所さんの目)」が届きます。

「誰かに見られているかもしれない」という心理が侵入者への強力な抑止力となり、結果として高い防犯効果を発揮するのです。

●街全体がひとつの庭のような美しさ

各家庭が壁を作らず、少しずつ植栽やスペースを共有することで、街全体に緑の連続性が生まれます。

道路と敷地の境界が曖昧になることで、視覚的な圧迫感がなくなり、実際の敷地面積以上に広々とした空間を感じることができます。

陽当たりや風通しも遮られないため、家の中まで明るい光が届きやすくなるのも嬉しいポイントです。

ヤング開発の分譲地は、一邸一邸だけでなく「街並み」としてトータルコーディネートされています。

統一感のある美しい景観と、そこに住まう人々の温かいコミュニティ。

ぜひ現地見学会で、その心地よい空気感を肌で感じてみてください。

2026年に入り「今年こそはマイホームを」と検討されている方にとって、どうしても気になるのが費用のことではないでしょうか。昨今の建築費の高騰は家づくりのコストにも大きな影響を与えています。

「性能にはこだわりたいけれど、予算オーバーは避けたい」と考える方も多いはず。そんなとき積極的に活用したいのが、国や自治体が実施する補助金制度です。

この記事では、2026年度の住宅補助金の目玉といえる新制度「みらいエコ住宅2026事業」について詳しく解説。兵庫県でマイホームを検討している方向けに、自治体ごとの補助金制度もご紹介します。補助金を上手に使って、予算の範囲内で満足度の高い住まいをかなえましょう。

みらいエコ住宅2026事業とは?2025年度との違い

2026年度、新築住宅で使える補助金制度の目玉として注目されるのが「みらいエコ住宅2026事業」です。「住宅省エネ2026キャンペーン」の一環として行われ、省エネ性能の高い「GX志向型住宅」を新築した場合には最大110万円(一般地域)の補助を受けられます。

まずは、同制度の概要と、前身である2025年度の「子育てグリーン住宅支援事業」からの変更点を見ていきましょう。

新制度の概要と「省エネ性能」重視の背景

みらいエコ住宅2026事業は、「2050年カーボンニュートラル」という政策目標の達成に向け、省エネ性能の高い住宅を増やすことを目的に行われる、大規模な補助金事業です。2025年度に実施された「子育てグリーン住宅支援事業」の後継となる制度で、対象となる住宅や要件なども多くが引き継がれています。

子育てグリーン住宅支援事業との違い

みらいエコ住宅2026事業は、子育てグリーン住宅支援事業の内容を引き継ぎつつ、いくつかの点が変更されています。

【子育てグリーン住宅支援事業からの変更点】

・補助額の適正化:最大160万円→最大110万円

・新築向け予算規模の縮小:約2,100億円→約1,750億円

・申請タイミングの前倒し:基礎工事より後の工程に着手した時点→基礎工事に着手した時点

・ZEH水準(注文住宅)の申請期限短縮:12月31日まで→9月30日まで

補助金額や予算は、2025年度に比べて縮小されています。とはいえ、高性能な住まいを選ぶ方にとって、手厚い補助であることに変わりはありません。申請が殺到して、早めに予算上限に達すれば、前倒しで受付終了となるリスクもあるため、早めの情報収集とスケジューリングを心がけましょう。

【最大110万円】補助金額の詳細と対象となる住宅タイプ

最も気になるのは「いくら補助を受けられるのか」という点ですよね。みらいエコ住宅2026事業は、建てる家の性能や、建てる方の世帯構成によって補助の有無や金額が変わります。

みらいエコ住宅2026事業の対象となる住宅タイプ

| 住宅タイプ | 対象世帯 | 補助額(一般地域) |

| GX志向型住宅 | 全世帯 | 110万円 |

| 長期優良住宅 | 子育て世帯・ 若者夫婦世帯 | 75万円 |

| ZEH水準住宅 | 子育て世帯・ 若者夫婦世帯 | 35万円 |

※表内の補助額は、兵庫県南部を含む「一般地域」のものです。寒冷地等は補助額が異なります。

省エネ性能の高い住宅ほど、補助額が高く設定されているのが本制度の特徴です。それぞれのタイプについて、具体的な要件を見ていきましょう。

【GX志向型住宅】全世帯対象、補助額は最大

最も大きな補助を受けられるのが「GX志向型住宅」です。他の住宅タイプと異なり、全世帯が対象になっているのが特徴。その分、すべての住宅タイプの中でも、特にハイレベルな性能要件が設定されています。

| 項目 | GX志向型住宅 |

| 対象世帯 | 全世帯 |

| 補助額(一般地域) | 110万円 |

| 主な要件 | ・断熱等性能等級(断熱等級)6以上・一次エネルギー消費量等級8・再生可能エネルギーを含む一次エネルギー消費量の削減率が原則100%以上・高度エネルギーマネジメント(HEMSなど)の導入 |

断熱等級6以上という高水準な断熱性能は、室内を年中快適な温度に保てるという大きなメリットをもたらしてくれます。しかし、一般的な住宅仕様でこのレベルの性能を実現しようとすると、多額の追加オプション費用が上乗せされ、初期費用が膨らみがちです。

【ZEH水準住宅・長期優良住宅】子育て世帯・若者夫婦世帯向け

ZEH水準住宅と長期優良住宅は、申請できるご家庭が「子育て世帯」と「若者夫婦世帯」に限定されています。子育て世帯は、申請時点で18歳未満のお子様がいる世帯のこと。若者夫婦世帯は、ご夫婦のどちらかが39歳以下の世帯を指します。

| 長期優良住宅 | ZEH水準住宅 | |

| 対象世帯 | 子育て世帯・若者夫婦世帯 | |

| 補助額(一般地域) | 75万円(古家を取り壊す場合:95万円) | 35万円(古家を取り壊す場合:55万円) |

| 主な要件 | ・断熱等性能等級5以上・一次エネルギー消費量等級6以上・「長期優良住宅」の認定を受けていること | ・断熱等性能等級5以上・一次エネルギー消費量等級6以上 |

補助額はGX志向型住宅より下がりますが、世帯構成や初期費用とのバランスを踏まえ、どのタイプを狙うのか検討しましょう。

みらいエコ住宅2026事業の申請スケジュール

補助金事業はスケジュールが厳密に定められており、要件に当てはまる家を建てても、申請期限を過ぎてしまっては補助を受けられません。ここでは、2026年1月時点で公表されている、みらいエコ住宅2026事業の大まかなスケジュールをご紹介します。

・対象となる工事着手期間:2025年11月28日以降に基礎工事に着手したもの

・申請開始:2026年3月下旬予定

・申請期限:予算上限に達するまで(遅くとも12月末まで ※ZEH水準住宅は9月末まで)

ここで押さえておきたいのが、「申請受付が始まる前(2026年3月以前)に着工していても、2025年11月28日以降であれば対象になる」という点です。

一方で、「基礎工事の着手後」から申請予約等の手続きが可能となっており、2025年度までとはフローが異なっています。「まだ工事は先だから」と油断せず、早い段階から施工会社の担当者とスケジュールを確認し、余裕を持って動くことが受給漏れを防ぐポイントになります。

みらいエコ住宅2026事業の申請における注意点

みらいエコ住宅2026事業を活用するにあたっては、必ずチェックしておくべき注意点が2つあります。

登録事業者に依頼しないと申請できない

この事業では、「登録事業者」として登録している住宅会社や工務店が、お客様の代わりに申請を行います。補助金も登録事業者に支給され、工事代金の一部に充当するなどの方法で、間接的にお客様の負担が軽減されます。

つまり、契約する会社が「みらいエコ住宅2026事業の登録事業者かどうか」を事前に確認しておかなければなりません。未登録(または登録の意思がない)の業者に依頼すると、どれだけ性能の良い家を建てても補助金は受け取れません。

予算の消化状況と申請時期に気を付ける

先述の通り、国の補助金には予算があります。建築工事が無事にスタートしても、その時点で国の予算がなくなっていれば申請できません。予算の見直しにより、2026年度は早期に受付終了となる可能性もあります。

期限間近で申請するのはリスクが高いため、施工会社と連携しながら、スケジュールに余裕を持って申請すると安心です。

みらいエコ住宅2026事業以外に新築で使える補助金制度・減税制度

「みらいエコ住宅2026事業」以外にも、新築住宅で使える、国や自治体の補助金制度や減税制度があります。これらを上手に組み合わせることで、家づくりをさらにお得に進められるはずです。

省エネ性能の高い新築住宅で使える「ZEH支援事業」

環境省の「戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH:ゼッチ)化等支援事業(通称:ZEH支援事業)」は、2026年度も継続される見通しです。こちらは、エネルギー収支をゼロにすることを目指した「ZEH住宅」が対象となります。

2025年度の実績で見ると、通常のZEHで55万円、さらに性能が高いZEH+であれば100万円の補助を受けられました。さらに、蓄電システムやV2H(電気自動車に溜めた電気を住まいで使えるようにするシステム)などを設置すると、追加補助が受けられる場合も。みらいエコ住宅2026事業との併用はできませんが、住宅性能や設備によっては、より大きな補助を受けられる可能性があります。

自治体独自の補助金事例

お住まいの自治体が、独自に補助金・助成金を出していることもあります。以下に兵庫県における事例をまとめたので、参考にしてください。なお、いずれも令和7年度(2025年度)の内容となっており、令和8年度(2026年度)に実施されるかは未定です。(2026年1月現在)

2026年の家づくりで活用したい場合、自治体のwebサイトや窓口で最新情報を確認してください。

| 自治体 | 制度名 | 概要 |

| 明石市 | 明石市家庭用脱炭素化設備導入支援補助金 | 新築住宅への太陽光発電システム・蓄電池の同時設置に対する補助 |

| 姫路市 | 姫路市家庭用蓄電システム普及促進事業 | 太陽光発電システムと接続する蓄電池の設置費用の補助 |

| 高砂市 | 高砂市太陽光発電・家庭用蓄電池システム設置補助金制度 | 太陽光発電システム、家庭用蓄電池システムの設置費用の補助 |

▶明石市家庭用脱炭素化設備導入支援事業の公式サイトはこちら

▶姫路市家庭用蓄電システム普及促進事業の公式サイトはこちら

▶高砂市太陽光発電・家庭用蓄電池システム設置補助金制度の公式サイトはこちら

大きな節税効果が得られる「住宅ローン減税」

「住宅ローン減税」は、返済期間10年以上の住宅ローンを組んで家を建てる場合、毎年末のローン残高に応じて、所得税や住民税の控除を受けられる制度です。この制度は2030年末まで延長される見込みとなっており、2026年度にマイホームを購入する方にとっても強い味方になるでしょう。

特に子育て世帯や若者夫婦世帯には、借入限度額の上乗せという手厚い優遇措置が設けられています。新築の場合、13年間にわたって所得税や住民税が安くなるため、トータルで数百万円規模の節税になることも珍しくありません。

まとめ|2026年も充実した住宅補助金でコスパのいい家づくりを!

「みらいエコ住宅2026事業」を使えば、「GX志向型住宅」で最大110万円の大きな補助を受けられます。しかし、GX志向型住宅の性能要件は厳しく、依頼する会社によっては「補助金をもらうために、補助額以上のオプション費用がかかってしまった」という本末転倒なケースも考えられるでしょう。

だからこそ、ヤング開発へご相談ください。ヤング開発の住まいは、標準仕様で最もハードルの高い「GX志向型住宅」の性能要件をクリアしています。「性能アップのために追加費用を払わなくても、最大110万円の手厚い補助を受けられる」というのが、私たちの強みです。

複雑な申請手続きも、実績豊富な担当者がしっかりサポートするので安心。兵庫県でマイホームをご検討中の方は、ぜひ一度、お近くのモデルハウスで高性能な家づくりを体感してみてください。

| ▶姫路・高砂・加古川・明石・西神戸周辺で今すぐ見られるモデルハウスが多数! ヤング開発のモデルハウス見学はこちら |

こんにちは、ヤング開発です。

今回は、当社分譲地「ローズビレッジ八代緑ヶ丘Ⅱ」2号地のモデルハウスの間取りをご紹介します。

【間取りポイント1】

このモデルハウスの間取りの最大のポイントは、通り抜けながら片付けができる「2つの収納」。

玄関からリビングに入るルート上に収納スペースを設けているため、帰宅後の動きに無駄がありません。

・手洗い動線

玄関からシューズクロークを通り抜けて洗面室へ。

靴を片付けたあと、そのまま手洗い・うがいができるので、お子様の衛生習慣が自然と身につきます。

・身支度・片付け動線

洗面室で手洗いをした後は、ファミリークローゼットで上着や鞄を片付けてからリビングへ。

通り抜けながら身支度や収納ができるので、毎日の外出準備や帰宅後の片付けもスムーズです。

さらに、リビングに余計なモノを持ち込まずに済み、お部屋はいつもスッキリ!

この2つの「通り抜け収納」があるおかげで、「片付けなさい!」と言わなくても家が片付く。

そんなママ・パパ想いの間取りになっています。

【間取りポイント2】

LDKは、キッチンを奥に配置した「L字型」の間取りを採用しました。

キッチン、ダイニング、リビングがL字につながることで、「くつろぐ場所」と「食事の場所」のゾーニングが自然とでき、生活にメリハリが生まれます。

また、キッチンが奥まっているため、お料理に集中しやすく、急な来客時でも手元の生活感を隠せるのがうれしいポイントです♪

【間取りポイント3】

ダイニング・リビングは、キッチンが張り出さない分、実際の帖数以上に広がりを感じられる広々空間になっています。

ダイニングの一角には、お子様の勉強やパソコン作業に便利なカウンターを設置しました。

キッチンからカウンターで学習するお子様の様子が自然と視界に入る配置になっているため、お料理の手を止めることなく、優しく見守ることができます。

「宿題できた?」と声をかけやすく、親子のコミュニケーションも深まる安心のレイアウトです。

【間取りポイント4】

各居室の収納に加え、適材適所の収納計画にもこだわりました。

キッチン横の「パントリー」をはじめ、トイレの「埋込収納」やデッドスペースを活用したニッチなど、無駄のない収納スペースが満載。

使う場所のすぐ近くに収納があるから、出し入れがスムーズで片付けもラクラク。

家の中をいつもきれいに保てる工夫が詰まっています。

通り抜けできる2つの収納でつくる「ただいま動線」と、使い勝手の良いL字型LDKが魅力の「ローズビレッジ八代緑ヶ丘Ⅱ」2号地モデルハウスの間取りをご紹介しました。

興味をお持ちいただけましたら、ぜひご見学にお越しくださいね。

ご来場をお待ちしております!

▼モデルハウス情報はこちら▼

https://www.yangu-kaihatsu.co.jp/02housing/5himeji/rv_yashiro-midorigaoka2/

※本記事は2026年2月現在の情報に基づいて作成されたものです。

各分譲地の最新情報につきましては、公式HPをご確認ください。

こんにちは、ヤング開発です。

家づくりで最も楽しく、同時に最も頭を悩ませるのが「内装のカラーコーディネート」ではないでしょうか。

SNSでおしゃれな部屋を見ていると「あれもいい、これもいい」と目移りしてしまいますよね。

しかし、クロスや床材は、家具のように簡単には買い替えられない部分。

だからこそ、一時的な流行だけで選ぶのではなく、10年、20年と長く愛せる「飽きのこないデザイン」にしたいものです。

今回は、内装材の色選びの基本と、部屋を広く見せるテクニックをご紹介します。

●印象の7割が決まる!「床」と「ドア」の組み合わせ

部屋の印象を大きく左右するのは、面積の広い「フローリング(床)」と、視線を集める「ドア(建具)」の組み合わせです。

まずはこの2つのバランスを決めましょう。

・【統一感重視】 床とドアを同系色にする

床もドアも「明るい木目調」や「ホワイト系」で揃えると、空間に繋がりが生まれ、部屋全体が広くスッキリと見えます。

どんな家具にも合わせやすい王道の組み合わせです。

・【メリハリ重視】 床とドアで濃淡をつける

例えば「ホワイト系の床」に「ダークブラウンや黒のドア」を合わせると、空間が引き締まり、モダンで都会的な印象になります。

逆に「濃い色の床」に「白いドア」を合わせると、重くなりすぎず上品な雰囲気に仕上がります。

●部屋を広く見せる「配色の視覚効果」

「リビングを少しでも広く見せたい」という場合は、色の持つ視覚効果を利用しましょう。

基本は、「下にいくほど暗く、上にいくほど明るく」すること。

人間の目は、明るい色を軽く・広く感じ、暗い色を重く・狭く感じる性質があります。

・天井と壁

ホワイトやオフホワイトなどの明るい色(膨張色)を選ぶと、天井が高く感じられます。

・床

壁よりも少しトーンを落とした色にすると、重心が下がり、落ち着きのある安定した空間になります。

●「アクセントクロス」は“引き算”がおしゃれのコツ

「シンプルすぎるのはつまらないけど、派手になるのは怖い」 そんな方におすすめなのが、壁の一面だけ色や柄を変える「アクセントクロス」です。

失敗しないコツは、部屋全体の20%〜30%程度に抑えること。

また、選ぶ色もビビッドな原色ではなく、グレーやベージュを混ぜたような「くすみカラー(グレージュ、ブルーグレーなど)」を選ぶと、家具と馴染みやすく、洗練された印象になります。

飽きのこない空間を作るには、やりすぎない“引き算”の意識が大切です。

●ヤング開発なら「自分好み」が標準仕様で選べます

理想のコーディネートを実現するには、選べる素材のバリエーションが重要です。

ヤング開発の『注文家創り』は、フローリングやドア、壁紙に至るまで、豊富なデザインやカラーバリエーションを無料標準でご用意しています。

「ナチュラル」「モダン」「ヴィンテージ」など、お客様の好みのスタイルに合わせて、スタッフがトータルコーディネートをご提案いたします。

「この床にはどのドアが合うかな?」 「実際の色の組み合わせを見てみたい!」

そう思われた方は、ぜひお近くのモデルハウスへお越しください。

多彩なコーディネート実例を見比べながら、あなただけの理想の住まいを見つけましょう。

2026年度の住宅補助金の目玉として注目を集めるのが、住宅省エネ2026キャンペーンの一環として行われる「みらいエコ住宅2026事業」です。この制度は、2050年カーボンニュートラルの達成に向け、省エネ性能の高い住宅づくりを支援するもので、特に「GX志向型住宅」を新築した場合には最大110万円(一般地域の場合)の補助金を受け取れる点が魅力です。

しかし、GX志向型住宅と聞いても、「どのような基準を満たせば良いのか?」「他のエコ住宅と何が違うのか?」といった疑問を抱く方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、GX志向型住宅の基準や条件、メリット・デメリットについて詳しく解説するとともに、みらいエコ住宅2026事業を活用する方法も紹介します。2026年にマイホームの新築を予定している方は、ぜひ参考にしてください。

GX志向型住宅とは?

GX志向型住宅は、持続可能な社会づくりを目指し、環境負荷の少ない住まいを実現するために設計された住宅です。

GXとは「グリーントランスフォーメーション」の略で、エネルギー効率の向上や再生可能エネルギーの利用を通じて、脱炭素化を進める取り組みを意味します。この住宅は従来の省エネ住宅の一歩先を行く基準を持ち、未来の住まいのスタンダードとして注目されています。

なお、2027年4月からZEH(ゼッチ)の新たな基準として「GX ZEH」がスタート予定。GX志向型住宅は、新基準の条件を満たすものとなっており、今後スタンダードになる高性能住宅を先取りした住まいといえるでしょう。

GX志向型住宅の概要

GX志向型住宅は、高い断熱性能やエネルギー効率を備えた住宅であり、環境保全だけでなく住む人の暮らしやすさも考慮されています。エネルギー消費を大幅に抑えるだけでなく、再生可能エネルギー利用の推進により、家庭からのCO2排出をゼロに近づけることを目指しています。

太陽光発電システムや高性能な断熱材、HEMS(ホームエネルギーマネジメントシステム)など、最新技術を駆使した設備を導入することにより、エネルギー負荷を軽減しながら快適な居住環境をかなえるのです。

GX志向型住宅とZEH・長期優良住宅との違い

GX志向型住宅は、ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)や長期優良住宅の省エネ基準をさらに強化し、脱炭素効果を高めた「次世代の高性能省エネ住宅」です。以下の表で、それぞれの特徴を比較してみましょう。

| 比較項目 | GX志向型住宅 | ZEH | 長期優良住宅 |

| 目的 | 脱炭素社会の実現 | 住宅単体でのエネルギー収支ゼロ | 長期間快適に住める住宅の普及 |

| 断熱性能 | 断熱等性能等級6以上 | 断熱等性能等級5以上 | 断熱等性能等級5以上 |

| 省エネ性能 | ・再生可能エネルギーを除いた一次エネルギー消費量を35%以上削減(一次エネルギー消費量等級8) ・再生可能エネルギーを含む一次エネルギー消費量を原則100%以上削減 | 再生可能エネルギーを除いた一次エネルギー消費量を20%以上削減(一次エネルギー消費量等級6以上) | 再生可能エネルギーを除いた一次エネルギー消費量を20%以上削減(一次エネルギー消費量等級6以上) |

| 再生可能エネルギー | 必須(太陽光発電、蓄電池など) | 必須(太陽光発電、蓄電池など)※「ZEH水準」の場合は任意 | 任意 |

| 耐震性・劣化対策 | 要件なし | 要件なし | 耐震等級2以上、劣化対策等級3以上 |

| 維持管理計画 | 要件なし | 要件なし | 定期点検・補修計画の策定・実施が義務 |

| 「みらいエコ住宅2026事業」での補助額(一般地域) | 110万円 | 35万円 ※子育て世帯・若者夫婦世帯のみ | 75万円 ※子育て世帯・若者夫婦世帯のみ |

※表内の補助額は、兵庫県南部などの「一般地域」のものです。寒冷地等は金額が異なります。

ZEH(ゼロエネルギーハウス)との違い

ZEHは、省エネ性能を高めたうえで太陽光発電など再生可能エネルギーを活用し、エネルギー収支を「概ねゼロ」にする住宅です。GX志向型住宅は、一般的なZEHよりもさらに高い断熱性能(等級6以上)や、HEMSなどを用いた高度なエネルギーマネジメントが求められる点に違いがあります。

なお、本来のZEHは太陽光発電などの創エネ設備が必須ですが、本補助金事業における「ZEH水準住宅」枠に関しては、断熱性能などの基準を達成していれば、太陽光発電設備がなくても補助の対象となります。一方、GX志向型住宅は太陽光発電などを使った創エネが必須です。

長期優良住宅との違い

長期優良住宅は、耐久性の高さや維持管理のしやすさが大きな特徴です。省エネ性能も一定以上求められますが、再生可能エネルギーの導入は必須ではありません。耐震性や劣化対策など、住宅の耐久性に焦点を当てた設計が特徴で、高品質で長持ちする住宅の普及を目的としています。

GX志向型住宅で満たすべき4つの条件

GX志向型住宅を建てる際には、以下4つの基準すべてを満たす必要があります。

① 断熱等性能等級「6以上」

② 再生可能エネルギーを除く一次エネルギー消費量の削減率「35%以上」(一次エネルギー消費量等級「8」)

③ 再生可能エネルギーを含む一次エネルギー消費量の削減率「100%以上」

④ 「HEMS(ヘムス)」などの高度エネルギーマネジメントシステムの導入

これらの条件は、住宅の省エネ性能や環境負荷軽減の指標となるものです。以下では、それぞれの条件について詳しく解説します。

① 断熱等性能等級「6以上」

断熱等性能等級とは、「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」に基づいて定められた、住宅の断熱性能を評価する指標です。数字が大きいほど高い性能を示します。

2025年4月からは、新築住宅において等級4以上が義務付けられています。2030年までには等級5以上が義務化される予定ですが、GX志向型住宅は、最低でも等級6以上が求められる高断熱仕様です。

この基準を満たすには、高性能な断熱材や樹脂サッシとLow-E複層ガラスを組み合わせた窓などを採用し、外気温の影響を最小限に抑える家づくりが必須。これにより、冷暖房コストの大幅な削減や年中快適な生活環境もかなえられるでしょう。

② 再生可能エネルギーを除く一次エネルギー消費量の削減率「35%以上」

一次エネルギー消費量とは、住宅の冷暖房や給湯、換気や照明などに使用されるエネルギー量を指します。

GX志向型住宅では、再生可能エネルギーを除いた場合でも、この消費量を標準住宅の35%以上削減することが求められます。これは、2025年12月から運用が開始された、一次エネルギー消費量等級の新たな最高等級「8」レベルにあたる、とても高い省エネ基準です。

それだけに、基準を満たすには、エネルギー効率の高い設備の導入が不可欠です。例えば、高効率エアコンやヒートポンプ給湯器、人感センサー機能付きのLED照明や高断熱浴槽などを採用し、エネルギー消費を最小限に抑える必要があります。

③ 再生可能エネルギーを含む一次エネルギー消費量の削減率「100%以上」

再生可能エネルギーを含む一次エネルギー消費量の削減率が100%以上という条件は、GX志向型住宅の中心になる基準です。この基準を満たせば、実質的にエネルギー消費をゼロにするZEHを超える水準となります。

太陽光発電システムや蓄電池を設置し、家庭内で必要な電力を自家発電することで、エネルギーの外部依存をゼロに近づけるのが基本的な方法。この取り組みによって、環境に優しいだけでなく、災害時にも強い住宅となります。

なお、寒冷地または低日射地域では削減率75%以上が要件で、多雪地域または都市部狭小地等では削減率に関する要件の定めはありません。

④ 「HEMS(ヘムス)」などの高度エネルギーマネジメントシステムの導入

HEMS(ホームエネルギーマネジメントシステム)とは、住宅内のエネルギー使用状況を可視化し、効率的なエネルギー運用をサポートするシステムのこと。GX志向型住宅では、このHEMSをはじめとする高度エネルギーマネジメントシステムの導入が必須条件となります。

HEMSを利用すれば、どの家電がどれだけエネルギーを消費しているかをリアルタイムで確認できます。その結果、無駄なエネルギー消費の抑制や、効果的な省エネ行動につなげられるのです。また、家電を自動制御する機能を備えている製品も多く、暮らしが便利になるメリットも見逃せません。

GX志向型住宅で110万円!みらいエコ住宅2026事業とは

2026年度に実施される「みらいエコすまい2026事業」は、一定の省エネ基準を満たす住宅に対して補助金を支給する国の制度です。政策目標である「2050年カーボンニュートラルの実現」を目指し、省エネ性能の高い住宅の普及を促進することが目的とされています。GX志向型住宅は当制度の対象となっており、兵庫県南部を含む一般地域では最大額である110万円の補助を受けられます。

みらいエコすまい2026事業の概要と補助額

みらいエコすまい2026事業は、GX志向型住宅のほか、省エネ性能が一定以上の「長期優良住宅」や「ZEH水準住宅」も対象となります。新築の場合の補助額は以下の通りです。

| 補助対象住宅 | 一般地域における一戸当たりの補助額(古家を解体する場合の補助額) | 対象世帯 |

| GX志向型住宅 | 110万円/戸 | すべての世帯 |

| 長期優良住宅 | 75万円/戸 (95万円/戸) | 子育て世帯・若者夫婦世帯 |

| ZEH水準住宅 | 35万円/戸 (55万円/戸) | 子育て世帯・若者夫婦世帯 |

※表内の補助額は、兵庫県南部などの「一般地域」のものです。寒冷地等は金額が異なります。

補助対象となるための主な要件

新築時に補助金を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。

・該当する世帯要件に当てはまること

「長期優良住宅」「ZEH水準住宅」は、子育て世帯(18歳未満の子どもがいる家庭)または若年夫婦世帯(夫婦のどちらかが39歳以下)のみが対象。これに対し「GX志向型住宅」は、年齢や家族構成に関わらず、すべての世帯が対象となっています。単身世帯やDINKSであっても、大きな補助を受けられるチャンスといえるでしょう。

・登録事業者と契約して新築すること

当事業の登録事業者と工事請負契約を結び、交付申請の手続きを代行してもらう必要があります。

・住宅の性能を示す証明書を提示すること

補助金を受けるためには、「GX志向型住宅」「長期優良住宅」「ZEH水準住宅」いずれかの性能基準を満たす新築住宅を建て、証明書などにより住宅の性能を示す必要があります。

・所有者(建築主)が住む家であること

所有者が自ら居住する家以外は対象となりません。

・床面積が50㎡以上240㎡以下の住戸であること

この場合の「床面積」は、建築基準法の「床面積」に該当します。

・補助金申請の期間内に手続きを行うこと

申請には期限が設けられており、その期間内に手続きを完了する必要があります。

・所定の対象区域に立地していないこと

「土砂災害特別警戒区域」「急傾斜地崩壊危険区域」「地すべり防止区域」に立地する住宅は、原則補助対象外となります。また、市街化調整区域内、もしくは市街化調整区域外で災害危険区域に指定されているエリアのうち「土砂災害警戒区域」「洪水浸水想定区域」「高潮浸水想定区域」に該当する場合も、補助を受けられません。

対象期間と申請方法

みらいエコ住宅2026事業には予算枠があり、予算上限に達すると、申請期間内であっても受付が終了します。早めの申請を心がけましょう。

【対象期間】

・補助対象期間:2025年11月28日以降に、新築の基礎工事に着手したもの

・交付申請期間:2026年3月下旬(予定)から予算上限に達するまで(遅くとも2026年12月31日まで)

※ZEH水準の注文住宅のみ、2026年9月30日まで

交付申請の締切は、予算状況に応じて公式サイトにて公表予定です。

【申請方法】

みらいエコ住宅2026事業の申請は、通常、住宅会社が代理で行うため、依頼者自身が直接第三者機関とやりとりする必要はありません。申請や完了報告の手続きだけでなく、補助金の受け取りについても住宅会社が行います。補助金は原則として建築代金の一部に充てられる形で、建築主に還元されます。

前述の通り、当事業は事業者登録をしている住宅会社のみが申請可能です。補助金を活用したいなら、登録事業者へ早めに相談しましょう。

▶︎みらいエコ住宅2026事業の最新情報(国土交通省)はこちら

GX志向型住宅を建てるメリット・デメリット

GX志向型住宅には多くのメリットがある一方で、いくつか注意すべき点もあります。ここでは、そのメリットとデメリットについて詳しく解説します。

メリット

・環境負荷の軽減

GX志向型住宅は、省エネ性能が高く、再生可能エネルギーを活用することでCO2排出量を大幅に削減できます。これにより、地球環境の保全に貢献できます。

・光熱費の削減

高い断熱性能や再生可能エネルギーの利用により、冷暖房などにかかる光熱費を少なく抑えられます。初期投資が多少かかったとしても、長い目で見れば、コストパフォーマンスは高いでしょう。

・災害時の電力確保

太陽光発電や蓄電池の導入が必須であるため、停電時にも電力を確保できるのも魅力。災害が多い日本においては、いざという時に家族の暮らしを守る大切な要素です。

デメリット

・初期費用の増加

GX志向型住宅の建築には、高性能な断熱材や設備の導入が必要なため、一般的な住宅よりも初期費用が高くなる傾向にあります。ただし、みらいエコ住宅2026事業をはじめとする国や自治体の補助金を活用すれば、家計の負担を軽くできるでしょう。

| ▶標準仕様でGX志向型住宅の省エネ性能の基準を満たす家! ヤング開発の『断熱等級6(HEAT20 G2グレード仕様)』についてはこちら |

・技術的な制約

最新設備を導入する場合、工事が複雑になることがあります。また、住宅会社の技術力によっては、期待通りの性能を発揮できない場合もあるため、住宅会社を選ぶ際には注意が必要です。

・維持管理コストがかかる可能性

太陽光パネルや蓄電池、HEMSなど、先進技術を使った機器は、定期的な点検やメンテナンスが必要です。そのため、入居後の維持管理コストも計画しておきましょう。

GX志向型住宅を建てる際の注意点

GX志向型住宅を計画・建築する際には、いくつか留意すべきポイントがあります。家づくり計画を具体的に進める前に、以下2つの内容をチェックしておきましょう。

補助金を受ける場合はタイミングに注意する

補助金制度には申請期限や予算枠が設定されており、タイミングを逃すと補助を受けられなくなります。

特にみらいエコ住宅2026事業は、前身となる「子育てグリーン住宅支援事業」から予算が縮小されていることから、申請期間中に予算を消化してしまう可能性も。補助金を確実に活用できるよう、必要な書類や条件をあらかじめ確認し、早めに準備を進めることが大切です。

なお、必要書類がそろっていれば、本申請前に予約申請することができます。前もって予約申請しておくと予算枠を確保できるため、「残りの工事中に予算消化で申請受付が終了してしまった」という事態を防げます。予約申請は2026年11月30日まで(ZEH水準の注文住宅は8月30日まで)可能ですが、予約後3ヶ月以内に正式な交付申請(本申請)を行わなければ、予約が無効になる点に注意が必要です。本申請の際は、着工の証明などが求められます。

事業者登録した住宅会社に依頼する

みらいエコ住宅2026事業をはじめ、国の住宅補助金の多くは、施主自身で申請はできません。住宅会社からの代理申請が原則となるため、新築を依頼する住宅会社が登録事業者であるかどうかを必ず確認してください。事業者登録をしていない会社に依頼した場合は、そもそも制度を利用できません。

また、GX志向型住宅は、省エネ性能や再生可能エネルギーの利用など、高度な技術と専門知識が求められる住宅です。そのため、省エネ性能の高い住宅の建築実績が豊富で、最新の技術や制度に精通している会社を選ぶのもポイント。過去の施工事例や購入者インタビューなどを確認し、信頼性を見極めましょう。

まとめ|GX志向型住宅を建てるならヤング開発へ!

GX志向型住宅は、脱炭素化社会の実現に向けて大きな役割を果たす次世代の住まいです。「みらいエコ住宅2026事業」では、最大110万円の補助対象となっており、住宅性能を高めるほどかさみがちな初期費用の負担を軽減できます。

また、高い省エネ性能により、夏でも冬でも快適な室内環境に。冷暖房効率にも優れているので、光熱費の大幅な節約にもつながって、うれしいこと尽くしです。

ヤング開発の標準仕様「HEAT20 G2グレード仕様」は、GX志向型住宅の省エネ性能の基準も満たす高性能住宅。この機会に、未来を見据えた環境にもお財布にも優しい住まいづくりを検討してみてはいかがでしょうか?高性能で快適な家づくりなら、ヤング開発にぜひお任せください。

| ▶GX志向型住宅の省エネ基準を標準仕様でクリア!! ヤング開発の『断熱等級6(HEAT20 G2グレード仕様)』についてはこちら |

こんにちは、ヤング開発です。

「光熱費が上がるのが怖いから、暖房を少し我慢する。」

そんな冬の過ごし方は、もう終わりにしませんか?

ヤング開発が提案するのは、我慢ではなく「住宅性能」でコストを抑える、新しい冬の暮らし方。

今回は、当社標準仕様である「ZEH・GX基準」が、どれほど家計と暮らしを変えるのか、シミュレーションデータで証明します。

●データが証明する「熱を逃さない」家の実力

ヤング開発の住まいは、2026年の最新基準である「GX志向型住宅」の要件を満たす、高い断熱性能(G2グレード)と発電性能(ZEH)を持っています。

2025年度省エネ基準の家(住宅性能表示制度の断熱性能等級4の住まい、ガス併用住宅)と、ヤング開発の住宅で、冬場の光熱費にどれだけの差が出るのかをシミュレーションしました。

【ローズビレッジ糸引小北 C号地での試算例】

・当初4年間(売電単価が高い期間)

一般的な省エネ基準の家:月額 24,716円

ヤング開発のZEH+G2の家:月額 3,725円

⇒ その差は、なんと月々 20,991円!

・5年目〜10年目(売電単価が下がった後)

一般的な省エネ基準の家:月額 24,716円

ヤング開発のZEH+G2の家:月額 9,469円

⇒ それでも差額は、月々 15,247円!

売電価格が高い最初の4年間は月2万円以上、価格が落ち着く5年目以降でも月1万5千円以上の差がつきます。

これは、一度暖めた空気を逃がさない高い断熱性能に加え、太陽光発電でエネルギーを自給自足しているからこそ実現できる、長期的に続くメリットです。

●浮いた光熱費は「560万円分」の価値に匹敵

この月々の差額を、住宅ローンの支払いに換算してみると、その真価が見えてきます。

シミュレーションによると、5〜10年目の差額(月15,247円)だけでも、約560万円分の住宅ローン借入額に相当します。

つまり、「性能の良い家を買う」ことは、住んでからの「ランニングコスト(燃費)」を抑え、実質的に家を安く買っているのと同じことになるのです。

初期費用(イニシャルコスト)が少し高く見えても、毎月の固定費である光熱費(ランニングコスト)が圧倒的に安ければ、トータルの住居費負担は抑えられます。

これは、長く住み続けるマイホームにおいて、非常に合理的で賢い選択と言えるのではないでしょうか。

●補助金110万円も「性能の証」

さらに今年は、この「GX志向型住宅」の基準をクリアしていることで、最大110万円が支給される国の補助金「みらいエコ住宅2026事業」の対象にもなります。

- 購入時: 補助金で110万円のメリット

- 居住後: 光熱費削減で数百万円相当のメリット

国が認める最高ランクの性能で家づくりをすることは、快適な暮らしの質を担保するだけでなく、経済面でも大きな安心材料となります。

これからの家選びの基準は、「価格」だけでなく「燃費(生涯コスト)」へ。

ぜひヤング開発のモデルハウスで、その暖かさと「性能の違い」を実際にご体感ください。

※試算・比較条件について

・使用ソフト/国交省管轄の国立研究開発法人建築研究所の省エネプログラムソフトで試算

・算出方法/当社分譲地の建物を上記ソフトで一次エネルギー消費量を算定し、関西電力の電気料金に換算して比較

・売電価格/当初4年間24円/kw、5~10年目8.3円/kw(R7年10月時点の売電単価に基づく)

・ローン換算/みなと銀行・変動金利0.695%・35年返済で試算(金利はR8年1月現在)

※あくまでシミュレーションの一例であり、建物の方位・間取り・面積・使用状況等の諸条件により金額は異なります。

こんにちは、ヤング開発です。

家族みんなでリビングに集まって過ごす時間は、かけがえのない大切なひととき。

とはいえ、毎日一緒に暮らしていると、「少しだけ一人で集中したい」「テレビの音から離れて読書がしたい」と思う瞬間も当然ありますよね。

そんな時にあると嬉しいのが、リビング以外にほっと一息つける「サードプレイス(第三の居場所)」です。

今回は、家族の気配を感じながらも適度な距離感を保てる、マルチスペースの活用術を3つご紹介します。

●ゆるやかにつながる「小上がりの畳スペース」

リビングの一角に段差を設けた「小上がりの畳コーナー」は、最も手軽に空間を仕切れるアイデアです。

リビングとつながっているので孤立感はありませんが、段差と畳という素材の違いによって、心理的な区切りが生まれます。

ゴロンと横になってお昼寝をしたり、お子様の遊び場にしたり、洗濯物をたたむ家事スペースにしたりと、多目的に使える「癒しの居場所」になります。

●縦の空間でほどよく仕切る「スキップフロア」

「書斎が欲しいけれど、個室にこもると家族の様子が分からない…」という方におすすめなのが、階段の踊り場や中二階を活用した「スキップフロア」です。

壁ではなく「高さ」で空間を分けるため、リビングにいる家族の声や気配を感じつつ、程よいおこもり感の中で仕事や勉強に集中できます。

下部を収納として活用できるため、空間の有効利用としても人気です。

●廊下を楽しい空間に変える「2階ホール・ライブラリー」

階段を上がった先の2階ホールや、少し広めの廊下を、ただの通路にしておくのはもったいない!

壁一面に本棚を設けて「ファミリーライブラリー」にしたり、カウンターを置いて「趣味のスペース」にしたりすれば、立派な第二のリビングに生まれ変わります。

リビングのテレビを消して、休日の午後はここで静かに読書を楽しむ。

そんな贅沢な時間の使い方ができるのも、居場所がたくさんある家ならではの魅力です。

家族仲良く暮らす秘訣は、いつも一緒にいることだけではなく、お互いが心地よいと感じる「適度な距離感」を保つことでもあります。

ヤング開発の『注文家創り』では、敷地の広さやご家族のライフスタイルに合わせて、デッドスペースを活かした素敵な「居場所」のご提案をいたします。

「家族みんながのびのび暮らせる家にしたい!」とお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

2026年2月 (9)

2026年1月 (10)

2025年12月 (10)

2025年11月 (10)

2025年10月 (10)

2025年9月 (10)

2025年8月 (10)

2025年7月 (10)

2025年6月 (10)

2025年5月 (10)

2025年4月 (8)

2025年3月 (8)

2025年2月 (11)

2025年1月 (9)

2024年12月 (11)

2024年11月 (9)

2024年10月 (10)

2024年9月 (8)

2024年8月 (10)

2024年7月 (9)

2024年6月 (11)

2024年5月 (19)

2024年4月 (9)

2024年3月 (8)

2024年2月 (7)

2024年1月 (9)

2023年12月 (9)

2023年11月 (8)

2023年10月 (10)

2023年9月 (10)

2023年8月 (8)

2023年7月 (8)

2023年6月 (10)

2023年5月 (7)

2023年4月 (9)

2023年3月 (9)

2023年2月 (9)

2023年1月 (8)

2022年12月 (11)

2022年11月 (8)

2022年10月 (8)

2022年9月 (8)

2022年8月 (7)

2022年7月 (8)

2022年6月 (7)

2022年5月 (8)

2022年4月 (8)

2022年3月 (8)

2022年2月 (8)

2022年1月 (8)

2021年12月 (8)

2021年11月 (7)

2021年10月 (7)

2021年9月 (8)

2021年8月 (8)

2021年7月 (8)

2021年6月 (8)

2021年5月 (8)

2021年4月 (8)

2021年3月 (7)

2021年2月 (8)

2021年1月 (8)

2020年12月 (8)

2020年11月 (8)

2020年10月 (7)

2020年9月 (8)

2020年8月 (8)

2020年7月 (8)

2020年6月 (8)

2020年5月 (9)

2020年4月 (8)

2020年3月 (8)

2020年2月 (8)

2020年1月 (8)

2019年12月 (8)

2019年11月 (8)

2019年10月 (8)

2019年9月 (8)

2019年8月 (8)

2019年7月 (8)

2019年6月 (8)

2019年5月 (8)

2019年4月 (8)

2019年3月 (8)

2019年2月 (8)

2019年1月 (8)

2018年12月 (7)