建築物省エネ法の改正により、2025年度からすべての新築住宅において省エネ基準への適合が義務化されることになりました。

地球環境への意識向上や光熱費の大幅な高騰などもあり、省エネ住宅への関心は急速に高まっているように見えます。

しかし、省エネ住宅にはZEHや長期優良住宅などたくさんの種類があり、特徴や違いがいまいち分からないという方も多いのではないでしょうか。

この記事では、省エネ住宅の種類や特徴、補助金制度などを一挙に紹介します。省エネ住宅を検討する方はぜひ参考にしてください。

省エネ住宅の種類

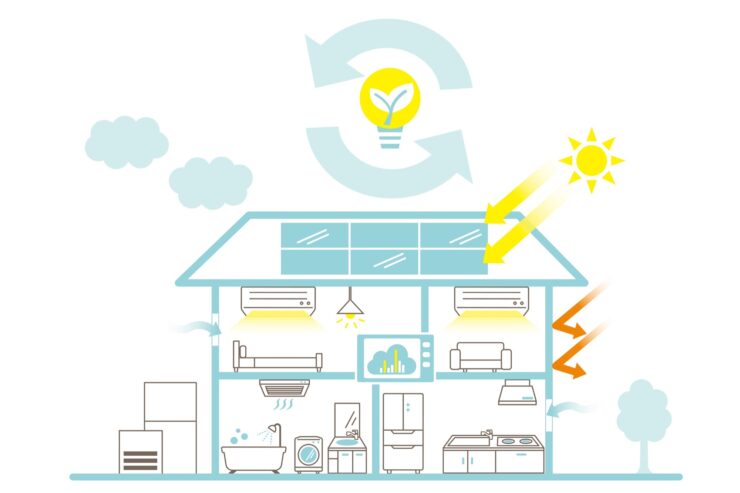

省エネ住宅は、家庭内で消費するエネルギーを抑えるための仕組みが施された住宅です。「断熱」「日射遮蔽」「気密」の3つの性能に考慮することで、高い省エネ性能を目指します。

省エネ住宅にはさまざまな種類があり、重視されるポイントや認定基準が異なります。

現在、国が交付するものなど主な補助金制度が設けられているのは「ZEH」と「長期優良住宅」です。ただし、それ以外の省エネ住宅でもほとんどが住宅ローン減税制度や金利引き下げの対象となります。

それぞれの特徴を具体的に紹介していきましょう。

省エネ基準適合住宅

2022年6月の建築物省エネ法の改正により、2025年4月以降はすべての新築住宅において省エネ基準への適合が義務化されることになりました。

高い断熱性能や省エネ性に配慮された省エネ基準適合住宅ですが、今後の新築住宅においては必須の性能レベルとなります。

ZEH

ZEH(ゼッチ)とは「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス」の略称です。

ZEH住宅では、高断熱・高気密の外皮と高省エネ性の設備を導入し、エネルギー消費を抑えながら、太陽光発電などの創エネ設備を組み合わせることで、年間の一次エネルギー消費量を概ねゼロにします。

家を建てる地域や建築条件により「Nearly ZEH」や「ZEH+」などの区分があります。

2024年内の補助金制度では「子育てエコホーム支援事業」にて最大80万円を受給可能です。

LCCM住宅

LCCM(ライフ・サイクル・カーボン・マイナス)住宅は、建築から解体までのCO2排出量を抑える配慮がされた省エネ住宅です。ZEHの性能に加え、さらに脱炭素化に特化した住宅と言えます。

申請によりLCCM住宅としての認定、補助金対象となりましたが、2024年2月現在、申請受付を終了しています。

認定長期優良住宅

認定長期優良住宅は、省エネ性能だけでなく耐震性や劣化対策、住みやすさやバリアフリー性など、さまざまな観点で配慮され、国の認定を受けた住宅です。

また、維持管理や保全に関する計画を定めることも基準に含まれるため、メンテナンス性という点でも優れた住宅と言えます。

ZEHと同じく「子育てエコホーム支援事業」の対象になり、最大100万円を受給できます。

認定低炭素住宅

認定低炭素住宅は、CO2の排出を抑えるための対策が取られた環境配慮型の住宅です。

「都市の低炭素化の促進に関する法律(エコまち法)」において制定されているため、原則として市街化区域に建てられた住宅が対象となります。

建築の劣化対策に加え、節水型機器の採用やエネルギー消費を管理するHEMSの導入、住宅と電気自動車間で給電・充電ができるV2Hの設置などが必要とされます。

HEAT20対応住宅

高断熱住宅の基準である「HEAT20」。冬の期間の体感温度を10℃~15℃以上に保ち、暖房機器により消費されるエネルギー量を削減し、優れた省エネ住宅を目指す推奨基準です。そのため、ZEHや長期優良住宅などの省エネ住宅をHEAT20の基準で測ることもあります。

G1・G2・G3の3つのレベルがあり、G3ではドイツのパッシブハウス水準を目指します。

ヤング開発では「HEAT20 G2」グレードが全戸無料標準で選択可能です。G3は主に寒冷地向けの性能レベルであるため、それ以外の地域ではG2グレードで十分に快適な室内環境が維持できるでしょう。

スマートハウス

スマートハウスとは、太陽光発電により電気をつくり、蓄電池に電気をため、IT技術を駆使して電気を賢く使う省エネ住宅のことです。

導入される設備は、太陽光発電システム、リチウムイオン蓄電池システム、高効率電気給湯機、省エネ家電、そしてエネルギー消費を管理するHEMSなどが挙げられます。

パッシブハウス

パッシブハウスは、23年前にドイツのパッシブハウス研究所が開発した省エネ住宅です。世界基準レベルの気密性・断熱性を有し、自然エネルギーを積極的に活用するといった特徴があります。

パッシブハウスを建てるためには、十分な知識と経験のある工務店や設計事務所への依頼が必要です。

性能向上計画認定住宅

性能向上計画認定住宅とは、建築物省エネ法の第35条に掲げられた基準(省エネ性能、省エネ性往生計画、省エネ性向上のための資金計画など)を満たした住宅のことです。

長期優良住宅や低炭素住宅と異なり、性能向上計画認定住宅は省エネ性能だけに特化している点が特徴です。

どの種類の省エネ住宅がおすすめ?

補助金利用なら「ZEH」か「長期優良住宅」

現在利用できる省エネ住宅向けの主な補助金制度「子育てエコホーム支援事業」の対象は、ZEHもしくは長期優良住宅となっています。補助金を受けながら初期コストを抑えたいと考える場合には、このどちらかで申請するのをおすすめします。

また、ZEHや長期優良住宅であれば初期コストと性能バランスも良く、ZEHでは大きな光熱費の削減効果、長期優良住宅では家の高寿命化が期待できます。

快適さを追求するなら「HEAT20対応住宅(G2以上)」か「パッシブハウス」

今回紹介した中で、より省エネレベルが高く住環境の快適性を求めたいというのであればHEAT20・G2グレード以上の住宅か、パッシブハウスがおすすめです。

断熱効果が非常に高く、特に冬の寒さには強いため、寒冷地でも光熱費を抑えながら快適に過ごすことができるでしょう。

ただし、一般的な住宅に比べ建築コストが上がるデメリットがあります。地域性やコストバランスを見極めながら選択することが重要です。

性能を体感するならモデルハウスや現場見学会を活用!

性能評価や設計手法によりさまざまな種類がある省エネ住宅ですが、実際に体感することで確実に性能を知ることができます。

注文住宅のように、出来てみないと体感できないことに不安があるという方は、モデルハウスや現場見学会を積極的に活用することがおすすめです。さらに、建売住宅であれば実際に自分たちが住む家を前もって確認できるのに加え、搭載している太陽光パネルの発電量などをあらかじめ知ることができます。家づくりを後悔したくないと考える堅実派の方には向いている方法と言えるでしょう。

まとめ

今回は、省エネ住宅の種類や特徴についてまとめて紹介しました。

省エネ住宅を取得することで、補助金制度や住宅ローン減税制度の利用、金利優遇などさまざまなメリットを得られます。

一方で、認定基準のクリアや申請には費用がかかるため、計画的に証明書の取得等を行う必要があります。初期コストやランニングコストなどのバランスにも配慮しながら、家族の価値観に合った省エネ住宅を選びましょう。

兵庫県の播磨エリアで分譲住宅を手掛けるヤング開発では、ZEH仕様を無料標準とし、お客様が安心して快適に過ごせる家づくりを行っています。

エネルギー消費の少ない環境にやさしく快適な暮らしを実現する当社の継続した取り組みが評価され、一般財団法人日本地域開発センターが主催する「ハウス・オブ・ザ・イヤー・イン・エナジー」において特別優秀賞を4年連続で受賞、省エネ住宅優良企業賞を2年連続で受賞いたしました。

省エネ住宅に関するご相談なら、ヤング開発までお気軽にお問い合わせください。

高気密や高断熱など、昨今は住宅において省エネに関する性能に配慮することがもはや当たり前となってきました。マイホームを検討する際には「断熱等級」や「省エネ等級」といった言葉を耳にする機会が多くなるかもしれません。

省エネに関するこれらの等級はどのように決まるのでしょうか。今回は、省エネ住宅の等級や基準、性能を判断するための制度、補助金などの情報をお伝えします。

分かりづらい情報をスッキリと整理して、おトクな家づくりを実現させましょう。

省エネ住宅の等級はどう決まる?性能の基準は?

省エネ住宅の等級を示す「省エネ等級」は、正しい名称を「省エネルギー対策等級」といい、2000年に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」の中で定められた基準です。品確法は住宅購入する消費者を守るための法律で、一定期間の瑕疵担保責任や住宅性能を明示化するための基準が定められました。

省エネルギー対策等級は「断熱等級」と「一次エネルギー消費量等級」の組み合わせによって評価されます。

省エネ住宅の内容確認とあわせ、それぞれの等級について解説していきましょう。

省エネ住宅とは

省エネ住宅とは、家庭で消費するエネルギーを抑えるための設備や建材を導入した住まいのことで、従来の家に比べ断熱性や気密性が高い特徴があります。

「エコハウス」や「エコ住宅」とも呼ばれ、少ない消費エネルギーでも一年中温度差の少ない快適な室内環境を実現させます。

現在の代表的な省エネ住宅としては「ZEH」や「長期優良住宅」が挙げられますが、2025年度から「省エネ基準適合の義務化」がスタートすることで、以後の新築住宅は一定以上の省エネ性能を持つ住宅以外認められない予定です。

ちなみに、ヤング開発ではZEHや長期優良住宅の断熱性能を超える「HEAT20 G2」グレードの省エネ住宅が無料で選択できます。国の基準は今後さらに強化されていく見込みですが、将来的にも価値が高く快適な家づくりが可能です。

建物性能を評価する「断熱等級」

断熱等級とは、正式名称を「断熱等性能等級」といい、品確法で規定される「住宅性能表示制度」の中の評価基準のひとつです。家の断熱性能を等級1~7で表し、数字が大きいほどに性能が高いことを表します。

2025年度以降の省エネ基準適合義務化により、等級4が守るべき最低基準となる予定で、等級3以下の住宅は建築が認められません。

今後の家づくりでは、高性能の断熱材や複層ガラスの窓を用いて断熱性を高めることが必須の条件となります。

設備性能を評価する「一次エネルギー消費量等級」

一次エネルギー消費量等級は、断熱等級と同じく品確法の住宅性能表示制度の中で定められた評価基準のひとつです。

冷暖房、換気、給湯、照明などの設備における省エネ性能などを総合的に勘案し、一次エネルギー消費量削減のための対策がどの程度講じられているかを表示します。

等級は1~6で表し、数字が大きいほど省エネ性が高いことを示します。現行の省エネ基準には等級4が該当し、等級5・6であれば一般的な水準を超えるエネルギー消費量削減を期待できるレベルです。

省エネ住宅を見極めるための制度

単純に省エネ住宅といっても、性能レベルはさまざまに異なります。

ここでは、省エネ住宅の性能を見極めるための制度を紹介します。マイホームの検討時には、以下2つの表示制度を活用することで、住宅性能を簡単に把握できるようになるでしょう。

住宅性能表示制度

前章でも紹介した住宅性能表示制度は「良質な住宅を安心して取得できる市場形成」を目指してつくられた制度であり、住宅性能を第三者が客観的に評価して誰でもわかりやすく可視化するものです。

第三者機関が検査した住宅は「住宅性能評価書」が交付されます。新築住宅では10分野の性能表示事項がありますが、以下4つは必須の表示項目となっています。

・構造の安定に関すること

・劣化の軽減に関すること

・維持管理・更新への配慮に関すること

・温熱環境・エネルギー消費量に関すること

特に住宅の省エネ性能を判断できるのは「温熱環境・エネルギー消費量に関すること」の項目です。この項目がすなわち省エネルギー対策等級にあたり、断熱等級と一次エネルギー消費量等級により評価されます。

BELS評価

BELS(ベルス)とは、建築物省エネルギー性能表示制度といい、建築物の省エネ性能について評価・認定する制度のことです。非住宅・住宅問わず、すべての建築物に対し行うことができ、新築・既築の別、全体・部分の別も問いません。

BELSでは、一次エネルギー消費量をもとにして住宅性能をわかりやすく5段階の星の数で表示します。評価書には星の数のほかに以下の項目が表示され、希望によりプレートやシールが発行されます。

・基準一次エネルギー消費量に対する削減率

・省エネ基準・誘導基準それぞれに対する建物のレベル

・一次エネルギー消費量基準への適合可否

・外皮基準値および適合可否

省エネ住宅をおトクに建てる補助金制度

快適な住空間と光熱費削減が叶う省エネ住宅ですが、性能レベルによっては初期コストが高くなるデメリットがあります。ただし、省エネ住宅は補助金制度などを活用することで、コスト面の負担を減らすことができるでしょう。

省エネ住宅に利用できる主な制度を紹介します。

子育てエコホーム支援事業

子育てエコホーム支援事業は、子育て世帯や若年夫婦世帯が省エネ性能の高い新築住宅の取得行った場合や、一般世帯が省エネリフォームを行った際に利用できる補助金制度です。

ZEH住宅を取得した場合には最大80万円、長期優良住宅を取得した場合には最大100万円を受け取れます。

遅くとも2024年12月末までが対象期間となっていますが、予算終了に達すると終了してしまいます。早めの利用を検討しましょう。

住宅ローン減税

住宅購入者を対象に、納めた税金の一部が還付される制度です。入居から最大13年の間、年末のローン残高の0.7%が減税されます。

これまではあらゆる住宅について広く適用された住宅ローン減税ですが、2024年以降の新築住宅では「省エネ基準適合住宅」以上の性能を持つことが要件になりました。省エネ基準適合住宅とは、2025年度以降において、法律で定める省エネ基準を最低限満たした住宅のことを指します。

さらに住宅ローン減税では、省エネ性能によって借入限度額が大きくなり、より節税効果が上がります。

【令和6年~7年入居の場合の借入限度額と控除額(新築住宅)】

| 性能区分 | 借入限度額 | 最大控除額 | |

| 年間 | 合計 | ||

| 長期優良住 低炭素住宅 | 4,500万円 | 31.5万円 | 409.5万円 |

| ZEH住宅 | 3,500万円 | 24.5万円 | 318.5万円 |

| 省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 | 21万円 | 273万円 |

| その他の住宅 | 適用外 | ||

低金利融資

省エネ住宅であれば、住宅ローンの金利を低く抑えることもできます。

住宅金融支援機構による【フラット35】では、すでに融資対象を省エネ基準適合以上の住宅に絞っていますが、住宅性能が上がるほどに金利下げ幅を大きくするプランが設けられています。

例えば、通常の省エネ住宅であれば当初10年間0.25%の金利引き下げとなるところ、ZEH住宅では当初5年間が0.75%、6~10年目が0.25%となります。さらに、長期優良住宅向けのメニューや子育て世帯向けのメニューなどの組み合わせで、より大きな引き下げが可能です。

まとめ

省エネ住宅に関する等級や制度はさまざまなものがあり、何を見て判断すればいいか分からないという方も多いでしょう。

迷ったときは、まず「断熱等級」に注目すれば、おおよその省エネレベルがわかります。これからの家づくりでは等級4が最低レベルとなるため、等級5以上であれば一般的な住まいよりも高い快適性が期待できます。

補助金制度なども活用し、コストを抑えながら居心地の良いマイホームを手に入れましょう。

性能にこだわった家づくりを手掛けるヤング開発では、BELSの5つ星の性能を基準とし、ZEH仕様が全戸無料で標準仕様です。また、こうした高グレード仕様が評価され「ハウス・オブ・ザ・イヤー・イン・エナジー」で特別優秀賞を4年連続受賞しています。

省エネでデザイン性にもこだわったマイホームに住みたいとお考えの方は、ヤング開発までお気軽にお問い合わせください。

こんにちは、ヤング開発です。

今年も国土交通省により「公示地価」が発表されました。

今回発表の公示地価は全国で上昇傾向となり、なんとバブル経済期以降で最大の伸び幅!

ヤング開発が家づくりを手掛ける兵庫県南部・播磨エリアの公示地価も、もれなく上昇しています。

住宅地の需要が高まりにぎわいが増すのは嬉しいことですが、公示地価はマイホーム価格に大きく影響するのも事実…。

今回は、当該エリアでの公示地価の上昇率やマイホーム購入のおすすめタイミングを解説します。

●公示地価とは?

公示地価は都市の土地価格の目安であり、不動産取引価格の算定基準となる指標。

1月1日時点の土地価格が、国土交通省の調べにより毎年3月に発表されます。

●兵庫県南部・播磨エリアはすべて地価上昇傾向!

兵庫県南部・播磨エリアでは、神戸市・明石市・播磨町・加古川市・高砂市・姫路市において、すべて地価が上昇傾向となりました。

特に明石市の住宅地は7年連続で上昇!

上げ幅は前年比3.8%と、2年連続で県内1位となっています。

隣接する播磨町が2.2%、加古川市も0.2%上昇し、明石市を中心に人気が高まり続けていることが分かります。

●マイホーム購入はお早めに!

地価高騰にともない、住宅の販売価格についても上昇傾向となるのは確実です。

そのため、マイホーム購入におすすめなのは現在すでに分譲されている物件。

地価が上がる前に土地の仕入れを終えているため、値上がり前の価格で取引できるのです♪

今後土地を取得して分譲される物件よりも、お得に購入できる可能性が高まります。

都心よりも住宅購入費を抑えやすい郊外の需要が高まっていることもあり、兵庫県南部・播磨エリアでは今後も上昇傾向が続いていく見込み。

マイホームをご検討の方は、早めの購入決断がおすすめです。

ヤング開発では、ご希望のエリアで豊富な分譲地をご案内可能!

今すぐ見られるモデルハウスも各所にご用意しています。

ぜひお気軽にお問い合わせください。

世界的な脱炭素化の動きにともない、日本では2050年のカーボンニュートラル実現に向けあらゆる取り組みを進めています。建築物に関しても省エネ性能の規定が厳格化し、2025年には「省エネ基準適合」が義務化されることになりました。ヤング開発では数年前からすでにその基準をクリアし、今ではその二段階上の断熱性能がありますが、今回は、省エネ基準適合住宅についてくわしく解説します。住宅ローンの金額にも大きく影響するため、家づくりをご検討の方はぜひチェックしてください。

省エネ基準適合住宅とは?ZEHや長期優良住宅との違い

省エネ基準適合住宅とは、建築物省エネ法で定められた省エネ性能の基準をクリアした住宅を指します。ここでは、省エネ基準適合住宅の特徴や今後の流れ、ZEHや長期優良住宅との違いを解説します。

省エネ基準適合住宅はどんな家?

省エネ基準適合住宅は、少ないエネルギー消費で快適な住空間を維持できる住宅です。実際に適合を認定されるには、登録省エネ判定機関または所管行政庁に審査を受け、省エネ適合判定通知書を交付されることが必要です。一般的には、住宅会社や設計士が新築計画時に必要な建築確認申請と一緒に手続きを進めます。

省エネ適合住宅と認められるためには、下記2点の基準を満たす必要があります。

1. 断熱等性能等級(断熱等級) 4以上

2. 一次エネルギー消費量等級(一時エネ等級) 4以上

いずれも高い省エネ水準であるため、これらを満たす住宅は一年を通して室内の温度変化が少なく、光熱費も安く済む快適な家が実現するでしょう。

2025年からはすべての建物に適合が義務化

これまでは床面積300㎡以上の非住宅のみに求められていた省エネ基準適合ですが、2025年以降は住宅にも義務付けられることになりました。以後は基準をクリアしなければ建築できません。また、断熱等級はこれまで等級4が最高でしたが、2022年4月には等級5が、同年10月には等級6・7が新設されています。住宅の省エネ性能に関する等級は今後も水準が高まり、制度も強化されていく見通しです。

ZEHや長期優良住宅と何が違う?

省エネ性能の高い住宅として、「ZEH(ゼッチ)住宅」や「長期優良住宅」の認知度は近年高まりを見せています。これらと省エネ基準適合住宅との違いは何でしょうか?

結論から申し上げますと、ZEHも長期優良住宅も省エネ基準適合住宅のひとつの種類です。ただし、それぞれエネルギー消費や劣化対策に特化した性質も持ち、いずれも基準以上の性能でさらなる省エネを実現する住宅といえます。

・ZEH住宅

省エネと創エネを組み合わせ、年間の一次エネルギー消費量を実質ゼロ以下にする住宅。

断熱等性能等級5かつ一時エネルギー消費量等級6以上が必要。

・長期優良住宅

長期にわたり良好な状態を維持するための措置が講じられた住宅。

断熱等性能等級5かつ一時エネルギー消費量等級6以上が必要。

省エネ基準適合住宅のメリット・デメリット

今後家づくりでは必須の仕様といえる省エネ基準適合住宅ですが、どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。くわしく見ていきましょう。

メリット

省エネ基準適合住宅についての主なメリットは以下の通りです。

・住まい環境の快適性アップ

・ランニングコストの削減

・環境への配慮

省エネ基準適合住宅は高い住宅性能を持つため、夏涼しく冬暖かい室内環境をつくりやすくなります。部屋間の不快な温度差も発生しにくく、非常に過ごしやすく快適で健康的な住まいになるでしょう。室内温度を保ちやすくなれば、エアコンなどの稼働を最小限に抑え光熱費の節約につながります。

また、省エネ性能の高い住宅は結露や高温といったリスクから家の構造を守る効果も発揮するため、耐久性の維持に貢献します。結果として、メンテナンス期間を延ばせるといったメリットも期待できるでしょう。さらに国の目的通り、省エネ基準適合住宅は脱炭素社会のための環境に優しい住宅です。消費エネルギーの削減を実現できれば、家計の負担を減らせるだけでなく地球環境にも貢献できるのです。

デメリット

一方のデメリットについては、初期コストの負担増が挙げられます。省エネ基準適合住宅をつくるためには、性能の高い建材の採用や設備の導入が欠かせません。また、設計段階での申請手続きなど経費面でのコストも発生するでしょう。さらに、施工については高度な技術が必要となり、性能によっては測定検査などを必要とするケースもあります。

省エネ基準に適合させるために必要な追加コストは120㎡ほどの住宅で約87万円と試算されています。確かに、決して安いとは言えない費用ですね。ただし、省エネ基準適合住宅であれば、国や自治体の補助金制度や住宅ローン金利の優遇制度などを活用することが可能になります。

ZEHや長期優良住宅など、省エネ性能のレベルもよりますが、総じて数百万円もの優遇を受けられる可能性があります。光熱費を大幅に節約できることも加味すれば、長期的なコストの負担は大きく軽減できると考えられます。

参考:国土交通省|省エネ基準への適合のための追加コスト等の試算例について(住宅)

住宅ローンは省エネ性能に応じて減税

2025年から義務化がスタートする省エネ基準適合ですが、住宅ローン減税(控除)の利用については2024年から先行して省エネ基準適合住宅であることが条件となりました。住宅ローン減税は、ローン残高の0.7%を所得税から最大13年間控除してもらえる制度です。

住宅ローンの利用時にはぜひ活用したい制度ですが、減税額は省エネ性能に応じて段階的に変わるため、マイホームを計画する際は性能区分をくわしく確認することが重要です。

| 性能区分 | 借入限度額 | 最大控除額 | 控除期間 |

| 認定住宅 | 4,500万円 | 409.5万円 | 13年 |

| ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円 | 318.5万円 | 13年 |

| 省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 | 273万円 | 13年 |

| その他の住宅 | 0円 | 0円 | 13年 |

※認定住宅は長期優良住宅・低炭素住宅を示します

※子育て世帯には条件の優遇あり

なお、対象となるのは2024年1月以降に建築確認を受けた新築住宅です。2023年12月までに建築確認を受けた住宅および2024年6月末までに竣工済みの住宅については、省エネ基準に適合しない場合でも特例が適用されます。

まとめ

2025年から義務化がスタートする省エネ基準適合住宅について、その特徴やメリット・デメリットを解説しました。先行して開始している住宅ローン減税への省エネ基準適合の要件化についても注意が必要です。今後の家づくりでは、デザインや間取りだけでなく、性能面を重視していくことが求められるでしょう。

新築住宅を手掛けるヤング開発では、全戸ZEH住宅仕様が標準装備です。高効率発電が魅力の太陽光発電システムやエコキュート、Low-Eペアガラスや断熱玄関ドアの採用で、電気代を気にすることのない快適な住空間をつくりだします。

住宅性能や補助金制度について、住宅ローンに関する疑問やお悩みについて、家づくりに関することならヤング開発までお気軽にご相談ください。

こんにちは、ヤング開発です。

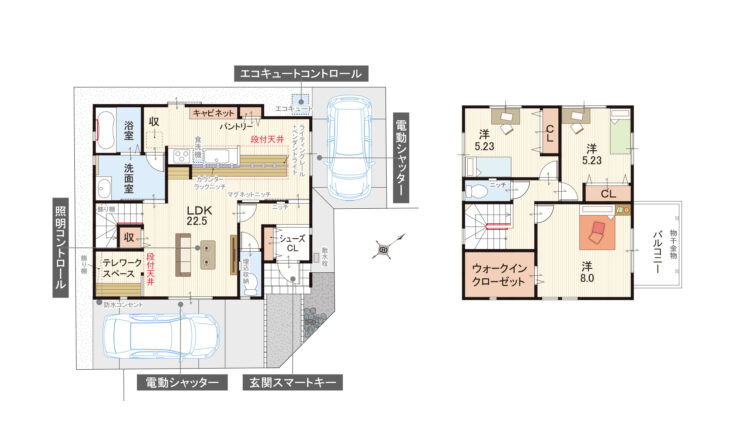

今回は、当社分譲地「ローズビレッジ魚住町金ヶ崎」のモデルハウスの間取りをご紹介します。

【間取りポイント1】

こちらの物件では、キッチン横並びの一体型ダイニングテーブルを採用!

配膳や片付けがしやすいメリットがあるだけでなく、魅力的な家具のようにおしゃれで統一感のあるインテリアを演出します。

料理中でも家族とコミュニケーションが取りやすく、自然と手伝いしやすい環境をつくる間取りとしても人気のスタイルです♪

キッチン横に設けた造作棚は、ダイニングテーブルと同色で揃えました。

床から天井近くまで収納可能なたっぷり大容量!

おしゃれな小物を飾るスペースとして、書類や日用品を置くスペースとして、大活躍間違いなしです。

【間取りポイント2】

おしゃれなキッチンを中心に、水回りを回遊できる動線設計にしました。

忙しい時間帯でも、最短の動線でスムーズに家事が行えます。

洗面室はキッチン側とリビング側の両方から出入り可能!

広々1.5坪サイズなので、家族と動線がぶつかりにくくゆったりと過ごせます。

【間取りポイント3】

LDKの一角にはテレワークスペースを設置しました。

半個室型のため、家族の気配を感じながらもしっかりと集中しやすい「こもり感」が実現します。

仕事だけでなく、趣味やお子様の学習スペースとして、多彩に活用できるスペースになりまし

【間取りポイント4】

2階バルコニーは、奥行きたっぷりのワイドタイプを採用。

日々の洗濯物はもちろん、家族分の布団もまとめて干すことが可能です。

ガーデンチェアを置いておうち時間を楽しんだり、お子様の水遊びを楽しんだりするのもおすすめ♪

ヤング開発の「注文家創り」なら、暮らしやすさにこだわったり、家族のライフスタイルに合わせたりとお客様のご希望に合わせて間取りをアレンジできます。

世界に一つだけのマイホームをお考えなら、お気軽にヤング開発へお問い合わせください。

住宅ローン控除(減税)は、住宅ローンを利用した方を対象に、納めた税金の一部が控除される嬉しい制度です。しかし、令和6年1月以降、一定の省エネ性能基準を満たさない住宅は制度適用の対象外となりました。

この記事では、新しく変わった住宅ローン控除の概要や、減税を受けるためのポイントを解説します。制度を最大限活用したいとお考えの方は、ぜひ参考にしてください。

令和6年1月以降は省エネ基準適合が必須に

これからの住宅ローン控除の基本

これまでは幅広い新築や中古住宅が対象となっていた住宅ローン控除ですが、令和6年1月1日以降に建築確認を受けた新築住宅について控除を受ける場合には、省エネ基準適合住宅以上の性能を持つことが条件となりました。

省エネ基準適合住宅とは、建築物省エネ法で定める基準をクリアした住宅のことで、消費エネルギーを抑えながら快適な住環境を実現する家を指します。具体的には、断熱等性能等級4かつ一次エネルギー消費量等級4以上の性能を有することが求められます。上記の性能未満の省エネ基準に適合住宅は、新築であっても住宅ローン控除を受けることができません。

省エネ基準に適合する住宅は主に以下の種類が挙げられます。

・認定長期優良住宅

・認定低炭素住宅

・ZEH水準省エネ住宅

・省エネ基準適合住宅

【省エネ住宅種類別】住宅ローン控除のための証明書

住宅ローン控除を受けるためには、住宅購入および入居の翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告をする必要があります。確定申告の際に、必須の書類に加え省エネ基準に適合していることを証明する書類を合わせて提出することで対象と認められます。

基準適合を証明する書類は省エネ住宅の区分によって異なるため、それぞれ紹介していきます。

認定長期優良住宅または認定低炭素住宅の場合

① 「認定通知書」の写し:都道府県または市区町村等が発行

② 「住宅家屋証明書」:市区町村が発行

または「認定長期優良(低炭素)住宅建築証明書」:建築士等が発行

※①かつ②をあわせて提出

省エネ基準適合住宅またはZEH水準省エネ住宅の場合

① 「建設住宅性能評価書」の写し:登録住宅性能評価機関が発行

② 「住宅省エネルギー性能証明書」:登録住宅性能評価機関のほか、建築士や指定確認検査機関等が発行

※①または②のいずれかを提出

それ以外の住宅の場合

省エネ基準適合住宅に該当しない場合は基本的に住宅ローン控除の対象外となりますが、現在は経過措置が設けられ、下記の条件どちらかに当てはまれば控除の対象となります。

① 令和5年末までに建築確認を受けている

② 令和6年6月末までに竣工済み

① に該当する場合は「建築確認に係る確認済証」または「検査済証」の写し、②に該当する場合は令和6年6月30日以前に建築されたことを明記した「登記事項証明書」の添付が必要です。

そもそも住宅ローン控除とは

あらためて住宅ローン控除について確認していきましょう。

住宅ローン控除(減税)とは、正式な名称を「住宅借入金等特別控除」といい、一定期間について納めた所得税・住民税が住宅ローンの残高に応じて控除される制度です。基本的には、入居から13年間、年末の住宅ローン残高の0.7%分の税金が返ってきます。

住宅ローン控除を受けるための要件

住宅ローン控除を適用するには、省エネ基準適合以外の項目として主に以下の要件を満たす必要があります。

・ローン契約者自身が住む

・住宅ローン借入金の返済期間が10年以上

・合計所得額(※)が2,000万円以下

・床面積が50㎡以上かつ居住用に2分の1以上を使う

・居住年およびその前2年の計3年間に譲渡所得の課税の特例の適用を受けていない

※合計所得額:給与所得、事業所得、不動産所得、公的年金等に係る所得、利子、配当、退職金に係る所得(非課税所得を除く)などすべての所得の合算額

参考:国税庁|1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)

省エネ性能に応じた借入限度額

住宅ローン控除は年末の住宅ローン残高の0.7%が控除される仕組みですが、残高すべての額が対象となるわけはなく、限度額が設定されています。さらに、その限度額は住宅の省エネ性能が高いほど上がり、減税効果が大きくなります。

令和6年以降の新築住宅における住宅性能と借入限度額の関係は以下の通りです。

| 住宅性能 | 借入限度額 | 最大控除額 | 控除期間 | 控除率 |

| 認定住宅 | 4,500万円 | 409.5万円 | 13年 | 0.7% |

| ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円 | 318.5万円 | ||

| 省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 | 273万円 | ||

| その他の住宅 | 0円 | 0円 | ― |

※子育て世帯には条件の優遇あり

例えば、省エネ基準適合住宅の新築を建てて金融機関に5,000万円の借り入れをした場合でも、住宅ローン控除を適用できるのは3,000万円です。このケースでは、毎年[3,000万円×0.7%=21万円]の控除がありますが、返済開始から13年以内に年末残高が3,000万円を下回った場合には[年末残高×0.7%]の金額が控除額となります。

住宅ローン控除を受けるためのポイント

住宅性能によっては約400万円もの減税が実現する住宅ローン控除。制度を確実に適用させるために必要な手続きをチェックしていきましょう。

省エネ基準適合の証明書をもらう

前項でもお伝えした通り、住宅ローン控除を受けるためには省エネ基準適合住宅以上の省エネ性能を持つことを証明する必要があります。確定申告時に必須書類とあわせて管轄の税務署に提出します。

証明書類は住宅性能の区分によって発行元が変わり、依頼先の選定や手続きなど非常に煩雑です。まずはマイホームの購入先である住宅会社や担当の設計士に相談しましょう。

確定申告をお忘れなく

住宅ローン控除のための確定申告は、給与所得の会社員であっても必須です。

手続きの方法は下記のとおり複数あり、利便性の良い方法を選ぶことができます。

・国税庁のサイト上で申告書を作成、インターネットで申告

・税務署の作成コーナーでe-taxを使用して作成・申告

・国税庁のサイト上で申告書を入手、税務署に持参または郵送

・税務署で申告書を入手、税務署に持参または郵送

確定申告の際は購入住宅に関することだけでなく、源泉徴収票の情報や任意保険の額、給与所得外の収入やふるさと納税の寄付額など、あらゆる収支を記載する必要があります。また、添付書類についても、本人確認書類や不動産の登記事項証明書、契約書の写しなど非常に種類が多く、集めるのにも手間と時間を要するでしょう。

会社が年末調整を行っており、手続きに慣れていない会社員にとっては大変な作業です。自治体による相談会や、金融機関や不動産会社、住宅会社が開催するセミナーなども多いため、積極的に利用しましょう。なお、会社員の方であれば確定申告を行った翌年以降は会社の年末調整時に必要書類を提出するだけで手続きが完了します。

現行制度は令和7年まで!

住宅ローン控除の現行制度は令和7年までが対象となっており、以後の見通しは明らかにされていません。また、住宅ローン控除の制度内容は年々要件が厳しくなっており、借入限度額も縮小傾向にあります。令和8年以降に制度延長があったとしても、現行制度以上の内容は期待できない見込みです。

現在マイホームを検討する方で、住宅ローン控除を利用したいという意思がある場合には、令和7年末までの入居を目指して計画を進めることをおすすめします。

まとめ

令和6年から省エネ基準適合が要件となった住宅ローン控除についてお伝えしました。

省エネ基準の水準がアップしたことから、現在の家づくりは以前に増して複雑化し、それに伴い住宅ローン控除の手続きも煩雑になっています。控除を受けるために必要な性能証明書や控除額のシミュレーション、確定申告など、単独で進めるのに困難な手続きは、住宅会社や不動産会社に相談しながら確実に進めていきましょう。

兵庫エリアを拠点とするヤング開発では、省エネ性能の高い仕様を無料標準とし、お客様が安心して快適に過ごせる家づくりを行っています。また、ご購入者様向けに住宅ローン控除や確定申告書についてのご案内を行い、アフターフォローについても万全を期しています!

マイホームに関するご相談なら、ヤング開発までお気軽にお問い合わせください。

マイホームは多くの方にとって一生に一度の大きな買い物。

せっかくならば、おしゃれで居心地のいい家にしたいですよね。

しかし、仕様がすでに決まっている建売住宅を自分好みのおしゃれな家にするのは難しいと考える方も少なくないでしょう。

この記事では、建売をおしゃれにするためのポイントをまとめて紹介します。「建売でも一味違うマイホームにしたい」とお考えの方は、ぜひ参考にしてください。

建売住宅のデザインはおしゃれに見えない?

さまざまな仕様が選べて好みを存分に発揮できる注文住宅とは違い、建売住宅はデザインも間取りもイマイチ味気がない…と感じる方は一定数いるようです。

そんなイメージを与えてしまう理由としては、以下の内容が挙げられます。

・デザインや規格を統一して建材の調達コストを下げている

・万人受けする設計を目指している

・ベーシックな素材・カラーを採用している

建売住宅は、一般的に同一のコンセプトに基づき大量の住宅を施工します。そのため、デザインや規格を統一することで建材コストを抑え、割安な販売価格につなげられるのです。

また建売住宅は、ニッチな仕様で特定の客層を狙うよりも、多くの方が「住みたい」と思えるような仕様にすることを重要視している会社が多いです。一見地味に見えるベーシックな素材・カラーも幅広い客層を確保するためです。

際立った個性のない建売住宅はおしゃれに見えにくいという側面もありますが、誰もが使いやすく、長く飽きのこないデザインの住宅ととらえることもできるでしょう。

そんな建売住宅でもちょっとした工夫でおしゃれ度を格段にアップさせることが可能です。

次の項より外観と内観それぞれの3つのポイントを紹介します。「建売感」を減らしながら上質な家づくりを可能にするコツをチェックしましょう。

建売住宅の外観をおしゃれに見せるポイント

まずは外観から、おしゃれに見せるポイントを見ていきましょう。

外構にこだわる

建売住宅は、駐車スペースや門、ポストなどを含めた外構工事がすでに完了しているケースが多いです。

追加できる外構の要素としては、第一に植栽が考えられます。あまり大きな植栽は植えられない可能性が高いですが、樹形が美しい樹をシンボルツリーとしたり、葉の形や色合いがさまざまな低木を寄せ植えしたりすることで、外観の雰囲気をぐっと格上げできます。

近隣の住宅との違いを演出できるほか、程よい目隠し効果も期待できるでしょう。

さらに、表札などセレクトできる箇所があれば、少しでも自分の好みを反映できます。

照明で庭や外壁を演出する

外構工事として照明計画をやり直すのは少々難しいですが、コンセントやソーラーパネル付きの照明器具であれば簡単に追加可能です。

外構照明はさまざまなタイプがありますが、おしゃれに見せたいのであればおすすめは間接照明です。光源が直接見えるタイプではなく、庭木や壁面を照らすことで空間を演出するタイプのライトであれば、夜間の外構を一層おしゃれに引き立ててくれるでしょう。

外回りのライトアップは防犯面でも非常に効果的です。

エクステリア照明はホームセンターや家電量販店のほか、ネットショップでもさまざまな商品が展開されています。電源位置やコードの長さなどに注意しながら選んでみましょう。

ガーデンファニチャー(屋外家具)を置く

近年はオープンで広々としたベランダやデッキなどが人気で、建売住宅でも頻繁に取り入れられるデザインとなっています。

ラタン調のテーブルセットやアイアンチェア、天然木のベンチなどを配置すれば、おしゃれな外観になるだけでなく、第二のリビングとして居心地のいい空間が完成します。家族や友達同士でBBQなどを楽しむこともできますね。

道路から丸見えになってしまうとゆったりくつろげないため、庭木やフェンスでほどよく仕切るのがポイントです。雨風や日射などにも強い耐候性のある商品を選べば、きれいなエクステリアが長く維持できるでしょう。

建売住宅の内装をおしゃれに見せるポイント

次は内装をおしゃれに見せるポイントを紹介します。

インテリアに統一感を図る

取り入れる家具は部屋の雰囲気に合わせた統一感のあるものを選びましょう。

とりあえず家具店に行って気に入ったものから選んでいくと、ちぐはぐなインテリアになってしまう可能性は非常に高くなります。

ポイントは、テイストやテーマカラーを最初に決めてしまうこと。

「シンプルモダン」や「ナチュラル」「ヴィンテージ」などイメージするスタイルを決め、内装にマッチする範囲で方向性に合った家具を選びます。室内扉やフローリングの木目や色味を考慮することも忘れずに。

カーテンや家具もインテリアの一部として大切な要素です。「シンプルモダン」であればフラットなブラインド、「ナチュラル」であれば素材感のあるドレープカーテンなど、テイストに合わせてセレクトしましょう。

一部に高価な家具を取り入れると、チープにならず空間全体が引き締まった印象になります。

照明にこだわる

外構と同じく、内装においても照明は重要な役割を果たします。

建売住宅では、ダウンライトをベースに一部シーリングライト用の取り付け器具が設けられている仕様が多くあります。

シーリングライトは通常自分で照明器具を購入する必要がありますが、シーンに合わせたライトを選ぶことで、おしゃれなインテリアを演出できます。

・キッチンカウンター上には小さめの3連ライト

・吹き抜けのあるLDKにはボリューム感のあるシャンデリア照明

・トイレにはカラーや形が個性的なペンダントライト

上記のように、デザイン性の高い照明を取り入れることで、ベーシックな室内を一気にハイセンスな空間に変えることができるでしょう。

生活感のあるアイテムは隠す

生活雑貨や衣類、雑誌や日用品などが雑然と置かれている部屋では、どんなにおしゃれなインテリアも影をひそめてしまいます。

常にすっきりと整理整頓しておくのはなかなか難しいことかもしれませんが、生活感のあるアイテムはなるべく見えないようにすることが大切です。

「脱いだ上着は玄関横」「リモコンはローテーブルの上」という具合に、家の中にある物の居場所をあらかじめ決めておくと、家族みんなが片付けやすくなります。

それでも散らかりやすいものは「とりあえずしまう場所」として、おしゃれなバスケットなどを置いておくと、サッとしまう習慣が付きますよ。

まとめ|兵庫のおしゃれな建売ならヤング開発

外観や内装が無難なデザインになりやすい建売住宅をおしゃれに見せるポイントを紹介しました。

ベーシックな仕様の建売住宅は、住まう人によってあらゆる表情を見せてくれます。気分転換やライフスタイルの変化にともない、インテリアを比較的簡単に変えられるのも建売住宅の魅力的なポイントではないでしょうか。

ヤング開発の建売住宅は、多くの方に愛される住まいを目指しながらも、一邸ずつこだわりの設計を行い、それぞれ異なるテーマやデザインを展開しています。

また、建売住宅でも「我が家だけ」のお気に入りポイントがある充実した家づくりができるほか、未着工邸については、外観や内部の仕様・設備の種類・部材・メーカー・色など、多くの基本明細の中よりお客様の希望に合わせて無料で変更できる「注文家創り」が可能です。

性能も価格も一切妥協なしのおしゃれな建売住宅をお探しの方は、ぜひヤング開発までお気軽にご相談ください。

こんにちは、ヤング開発です。

5月は、窓を開け放して過ごしたくなるさわやかな日も多い季節♪

自然の風を住まいに取り入れることは、健康・快適・省エネな暮らしの実現のために必要不可欠です。

今回は、風通しが良い家にするメリットを具体的にご紹介!

効率的な通風計画のポイントもあわせてお伝えします。

●風通しが良い家にするメリット

・湿気を除きカビやシロアリの繁殖を防ぐ

常に空気が循環されることで、湿気を排出しやすくなります。

結果として、湿度の高い環境で発生するカビやシロアリが繁殖しにくい住まいに!

・汚染物質やニオイを取り除く

家の中には、化学物質や二酸化炭素など、多くの汚染物質が漂っています。

風通しを良くすることで空気中の汚染物質やニオイを一掃し、クリーンな室内環境を保ちます。

・部屋干しでも乾きやすい

家の中を自然風が抜け、室内干しの洗濯物に含まれる湿気を取り除きます。

洗濯物が常に新鮮な空気に触れることで、菌の繁殖を防ぎイヤな「部屋干し臭」も出にくくなるでしょう。

・さわやかな住空間を作る

風通しが良い家では、常に「排熱」と「採涼」の効果が期待できます。

心地よい体感によって、快適な暮らしが実現できるでしょう。

●自然の風を取り入れる計画ポイント

・一部屋に窓は2面以上

風邪が抜けやすくするためには、各部屋に窓を2面以上設けましょう。

対角線上を意識して設置すると、より効果的です。

・窓位置の高低差を利用

温かい空気は上に、冷たい空気は下に溜まる性質を利用し、窓位置に高低差を付けることで空気の循環をうながします。

開閉可能な天窓やハイサイドライトの設置が効果的です。

・開閉しやすい窓やドアを設置

せっかく窓やドアがあっても、常に閉まっていたら風は通りません。

手が届きやすく防犯上リスクにも配慮した窓やドアを設置すれば、日ごろから通風の習慣が付きやすくなるでしょう。

風が気持ちよく通り抜ける家づくりを意識して、快適な暮らしを実現してくださいね。

暮らしやすさにこだわった間取り計画も、ヤング開発にぜひお任せください!

マイホーム購入を検討していく中で、気になるのはやはり価格についてではないでしょうか。

「一般的な費用はどのくらい?」

「自分の年収でどの程度の家が購入できる?」

上記のような疑問を解決し、目安を把握できれば総予算をはっきり決めていくことができますね。

当記事では、マイホーム購入の相場費用について解説します。費用の内訳や年収別の価格目安もあわせて紹介しますので、ぜひ参考にしてくださいね。

【住宅タイプ別】一戸建て購入の費用相場

戸建て住宅は主に「注文住宅」「分譲住宅(建売住宅)」「中古住宅」に分類されます。住宅金融支援機構がまとめた調査結果によると、2022年度におけるそれぞれの購入平均額は以下の通りでした。

・注文住宅:4,694万円

・分譲住宅:3,719万円

・中古住宅:2,704万円

戸建て住宅の購入平均額は年々上昇傾向が続いており、近年の物価や人件費高騰の状況をみれば、今後さらに上昇していくと考えられます。

参考:独立行政法人住宅金融支援機構|2022年度 フラット35利用者調査

注文住宅

注文住宅は、自身で土地と施工会社を選び、間取りや仕様、設備などを決めていく方式の新築住宅です。

非常に細かいレベルで建て主のこだわりを反映できる自由度の高さが魅力です。しかし、決められた仕様がないために価格の変動が激しく、打合せ期間を含めた工期が長くなる傾向にあります。

2022年度での土地代を含む注文住宅の購入価格の平均額は4,694万円で、3つの住宅タイプの中で一番高価格でした。ちなみに、購入時の融資金(借入金)の平均額は4,018万円であったため、およそ680万円を自己資金で払っていることが分かります。

分譲住宅(建売住宅)

建売住宅とも呼ばれる分譲住宅は、すでに建築が完了している住宅を土地とあわせて購入するタイプの住宅です。

プランや仕様をカスタマイズすることはできませんが、同グレードで比較した場合、注文住宅よりも分譲住宅の方がはるかに安くなるでしょう。土地探しや建築にかける時間も無いため、即時入居できるケースが多いのもメリットと言えます。

2022年度での購入平均額は3,719万円と、注文住宅と中古住宅のちょうど中間の価格帯です。購入時の融資金(借入金)の平均額は3,185万円となっており、およそ530万円を自己資金で払っていることが分かります。

中古住宅

中古住宅は、検査済証の日付から1年以上経過した住宅を指します。「未入居物件」という表記で新築のようにきれいな物件を見かけることもありますが、こちらも中古住宅の扱いです。

中古住宅は分譲住宅と同様、土地と建物をセットで購入しますが、建物の価値が落ちる分さらに価格が安くなります。入居前にリフォームが必要なケースが多く、メンテナンス時期も新築より早く訪れるため、住宅購入費以外の資金計画が重要です。

2022年度での購入平均額は2,704万円と、3タイプの中では圧倒的に安い結果です。購入時の融資金(借入金)の平均額は2,292万円となっており、およそ410万円を自己資金で払っていることが分かります。

家の購入にかかる費用の内訳

マイホーム購入にかかる費用の内訳は、大きく分けて「土地代」「建物代」「諸費用」となります。

・土地代:地主と締結する「土地売買契約書」に記載される額

・建物代:施工会社と締結する「工事請負契約書」に記載される額

・諸費用:不動産購入にかかる税・手数料・保証料・保険料など

分譲住宅と中古住宅は土地込みの建物であるため、土地と建物それぞれで契約するのではなく、売り主から直接買い受ける形で不動産の売買契約を結びます。

諸費用については、不動産登記や住宅ローン契約など、さまざまな項目に付帯する費用を指し、新築物件では物件価格の3~7%、中古物件の場合は6〜7%が目安と言われています。

ただし、諸費用以外にも引っ越し代や家具・家電代など、新生活に向けてかかる費用は多いもの。大きな金額が動く際はつい気が大きくなってしまうものですが、日ごろの金銭感覚を大切にしながら計画を進めましょう。

年収別!マイホーム購入価格の目安

戸建て住宅の購入にかかる平均的な費用を大体把握したところで、次に気になるのは「自分の年収だといくらくらいの家が相場?」という点ではないでしょうか。

年収別でのマイホーム購入にかける価格の目安を見ていきましょう。

購入できる家は年収の何倍が目安?

年収を目安に家の購入費を考える際に参考となるのは「年収倍率」という考え方です。

年収倍率とは、主に住宅ローン融資の際に使われる金融用語で、家の価格が年収の何倍かを示す値です。例えば、年収500万円の人に対して家の価格が2,500万円であれば、年収倍率は「5.0倍」となります。

再び住宅金融支援機構の調査データを見てみましょう。2022年度の各住宅タイプにおける年収倍率は以下の結果でした。

・注文住宅:7.7倍

・分譲住宅:6.9倍

・中古住宅:5.7倍

近年は「超低金利時代」と言われローンを組みやすい状況が続いているため、年収倍率は上昇しています。しかし社会の情勢は変化の兆しがあるため、金利が上がれば高額な住宅ローンを組みにくくなり、年収倍率は下がる見込みです。

年収別のマイホーム価格目安

前項の年収倍率を年収別に当てはめてマイホームの価格目安を算出してみると、以下の結果となります。

| 年収 | 注文住宅 | 分譲住宅 | 中古住宅 |

| 400万円 | 3,080万円 | 2,760万円 | 2,280万円 |

| 500万円 | 3,850万円 | 3,450万円 | 2,850万円 |

| 600万円 | 4,620万円 | 4,140万円 | 3,420万円 |

| 700万円 | 5,390万円 | 4,830万円 | 3,990万円 |

| 800万円 | 6,160万円 | 5,520万円 | 4,560万円 |

| 900万円 | 6,930万円 | 6,210万円 | 5,130万円 |

| 1,000万円 | 7,700万円 | 6,900万円 | 5,700万円 |

こちらの数値はあくまで目安であり、住まいにどの程度お金をかけるかはそれぞれの価値観やライフスタイルによっても異なります。

また、今後金利上昇の兆しがある点も考慮しながら、長期的な目線で予算を組むことが大切です。

コストパフォーマンスで選ぶなら分譲住宅がおすすめ!

注文住宅、分譲住宅、中古住宅はそれぞれに魅力的なポイントがあり、費用相場も異なりますが、コストパフォーマンスを重視するならば分譲住宅がおすすめです。

分譲住宅は前述の通り、割安な価格で土地と新築一戸建ての両方が手に入ります。

注文住宅では、土地探しや施工会社選び、仕様決めの打ち合わせなどは、楽しい時間である反面かなりの労力を要します。分譲住宅は完成済みの建築を実際に見て確認できるので、入居後の後悔が少ないという点でも魅力的です。

さらに、契約後に追加で費用がかかるということもないので、資金計画が立てやすく早期に融資の相談がしやすいこともメリットとして挙げられるでしょう。

まとめ

一戸建てのマイホームにかかる費用の相場は、以下の結果の通りでした。

・注文住宅:4,694万円

・分譲住宅:3,719万円

・中古住宅:2,704万円

マイホームにかける費用は人それぞれで異なり、立地や住宅の構造、仕様や設備によっても大きく変わります。ただし、相場帯を知ることで住宅購入のイメージがつかみやすくなるでしょう。

ヤング開発では、分譲住宅でも仕様が選べる『注文家創り』や、高性能・高耐震の標準仕様など、お客様のご希望に寄り添う家づくりを展開しています。

資金計画から分譲地の最新情報まで、何でもお気軽にご相談ください!

こんにちは、ヤング開発です。

今回は、播磨町のK様邸にお邪魔し、思い出に残るエピソードやお気に入りポイント、住み心地などをお伺いしました。

Q.家を買おうと思ったきっかけは?

息子を授かったことがきっかけです。

元々賃貸に住んでいましたが、マイホームでのびのび子育てしたいという憧れがありました。

僕も妻もマンションでの生活しか経験がありませんでしたが「子育てするなら一戸建てがいいな」と思い、建てることを決意しました。

Q.この分譲地とヤング開発を選んだ理由は?

担当営業さんのお人柄が本当に良く「一緒に家づくりをしたい」と感じたこと、この分譲地に連れてきていただいた時に「ここに住みたい、ここに住んでいるのがすごく想像できる」と直感したことが理由です。

Q.こだわったところやお気に入りポイントは?

ずっと憧れだった吹き抜けを作りました。

大きな窓から青空や月が見えて、本当に作ってよかったと思っています。

一階で完結できるプランにこだわって和室を設けました。

夜は寝室に、日中は子どもの遊び場として使っています。

ランドリースペースとファミリークローゼットをつなげて、洗濯と収納の作業が完結する間取りにしました。

キッチンからも回遊できるようにしたので、子どもの世話をしながら家事もでき、すごく便利で時短にもなっています。

Q.住み心地はいかがですか?

マンションの時に比べ駐車場との行き来が楽になり、フットワークがすごく軽くなりました。

家が広くなって子どもが自由に動き回れるので、無理に外出しなくても運動量が確保できて子育てしやすいですね。

同じ分譲地に子育て中の方が多いので、交流ができるのも良いなと思っています。

Q.吹き抜けはどうですか?

気密性や冷暖房効率が不安でしたが、実際に住んでみると家中暖かいし、吹き抜けによる寒さやエアコンの利きの悪さを感じたこともありません。

14帖用のエアコン1台で、22.5帖の広さのLDKと和室が十分暖かくなります。

吹き抜けを作るか迷われている方もいると思うのですが、私は困ったことは全くなく、光も取り入れられるし、見ていてすごくキレイだし、作って良かったなと思っています。

K様、どうもありがとうございました!

新居でご家族仲良くお幸せにお過ごしくださいね!

▼K様のインタビューは動画でもご覧いただけます▼

https://www.yangu-kaihatsu.co.jp/02housing/voice/vol.64.htm

▼【お客様の声】一覧はこちら▼

2025年4月 (6)

2025年3月 (8)

2025年2月 (11)

2025年1月 (10)

2024年12月 (11)

2024年11月 (10)

2024年10月 (10)

2024年9月 (9)

2024年8月 (10)

2024年7月 (9)

2024年6月 (12)

2024年5月 (21)

2024年4月 (9)

2024年3月 (8)

2024年2月 (8)

2024年1月 (9)

2023年12月 (9)

2023年11月 (8)

2023年10月 (10)

2023年9月 (10)

2023年8月 (8)

2023年7月 (8)

2023年6月 (10)

2023年5月 (7)

2023年4月 (9)

2023年3月 (9)

2023年2月 (9)

2023年1月 (9)

2022年12月 (11)

2022年11月 (8)

2022年10月 (8)

2022年9月 (9)

2022年8月 (7)

2022年7月 (8)

2022年6月 (7)

2022年5月 (8)

2022年4月 (8)

2022年3月 (8)

2022年2月 (8)

2022年1月 (8)

2021年12月 (8)

2021年11月 (7)

2021年10月 (7)

2021年9月 (8)

2021年8月 (8)

2021年7月 (8)

2021年6月 (8)

2021年5月 (8)

2021年4月 (8)

2021年3月 (7)

2021年2月 (8)

2021年1月 (8)

2020年12月 (8)

2020年11月 (8)

2020年10月 (7)

2020年9月 (8)

2020年8月 (8)

2020年7月 (8)

2020年6月 (8)

2020年5月 (9)

2020年4月 (8)

2020年3月 (8)

2020年2月 (8)

2020年1月 (8)

2019年12月 (8)

2019年11月 (8)

2019年10月 (8)

2019年9月 (8)

2019年8月 (8)

2019年7月 (8)

2019年6月 (8)

2019年5月 (8)

2019年4月 (8)

2019年3月 (8)

2019年2月 (8)

2019年1月 (8)

2018年12月 (7)